Светлой памяти Владимира Романовича Арсеньева

Введение

Жертвенное начало издревле обладает смыслами, рождающими и поддерживающими исторический путь и его мировосприятие в жизнедеятельности любой культуры мира, древней или современной. Жизнь-смерть и новая жизнь, буквально каждая новая жизнь, сопровождается бесчисленными и разнообразными жертвами, упираясь в тайну, которая приоткрывается только в особые, отмеченные течением судьбы, кризисные, переходные и пороговые моменты и состояния. Именно в этих состояниях выявляются смыслы каждой жертвы и вообще жертвенности как явления переходного, пограничного, двумирного, где соединяются — поступок-поведение-обряд-ритуал-состояние-образ-смысл-откровение-сокровенное.

Единство разнообразия природного, общественного, личностно-человеческого и божественного, профанного и сакрального присутствует в абсолютно каждом человеческом бытии и в бытии планетарного человечества, включая глубинную, скрытую сферу единично-человеческой жизни, веры и культа.

Поэтому все, что связано с жертвой, обыденным разумом не охватить, природа и семантика жертвы выходят далеко за рамки обыденного суждения или тщательно выверенной рациональной оценки. В действительности, исследуя феномены жертвы, мы можем исходить из позиции наблюдателя, использовать, в основном, описание, различение и толкование (объяснение) бесконечного ряда наблюдаемых в истории и настоящем антропной сферы жертвенных актов культов, ритуалов и культуры, защитных и регулятивных состояний, навязчиво повторяющихся черт и деталей жертвы, включая ее смыслы (жертва ради чего) и направленность. Поэтому в нижеследующем изложении постараемся опираться на данный безоценочный вывод, проистекающий из разностороннего наблюдения за потоком жертвенности, чтобы описать и объяснить именно эти, явленные, повторяющиеся и вновь возникающие феномены как самой жертвенности, так и множественных жертвоприношений, а также их интерпретаций, изобильно присутствовавших в истории и совершающихся ежедневно и даже ежечасно на наших глазах.

Истина есть естина

Павел Флоренский

Многозначность слова «жертва»

В языковой истории каждого народа именно слово «жертва» определяет и отображает глубинные смыслы культового, вероисповедного и смыслового восприятия, укорененного во всей его культуре, являя ее самобытность. Так в русском и некоторых других славянских языках слово «жертва» восходит к праславянскому корню «жьртва», старославянскому — жрътва. У древних славян домашний очаг был жертвенником, как образ посредника между людьми и богом (богами). В его значении прослеживается наличие живого («животного») дара Богу для поглощения, причастия, соединения с божественным, как варианта архаического акта богоядения. Богоядение позднее вошло в Евхаристию, в саму суть новозаветного обряда причащения, введенного, по евангельской традиции, Христом во время Тайной вечери, предваряющей искупительную жертву заклания. (1, 2)

Само слово «жертва» в русском языке появилось в 11 в.н.э., оставшись впоследствии как целостный, нерасчлененный смысловой образ, обозначающий не только культовое состояние, но и жреческое сословие как посредника между «миром горним и миром дольним», а также как обозначение пострадавших, ставших жертвами обстоятельств или в силу принесения себя в жертву – самопожертвования, самоотречения или самоограничения.

В иудеохристианской ветхозаветной, более ранней традиции, однако, мы не встречаем такого непосредственного, в прямом смысле ощущаемого соединения с Богом, поскольку в еврейском языковом наследии сохранились «ветхие» образы умилостивляющего дара Богу и слово, обозначающее жертву, передает буквальное значение «приближения к Богу», евр.«корбан» «קורבן». В иудейском языково-смысловом наследии имеются многочисленные феномены «корбан» — с их другими наименованиями от корня евр. «לבניו -олах закалывать, закладывать, известные жертвы всесожжения, бескровные, заклания, жертвы первенцев, хлебные, искупительные воскурения, очистительные жертвы и проч., а также традиция ветхозаветных жертвователей, от Каина и Авеля, Ноя, Авраама, Иова, Иакова. Впоследствии в иудейской традиции уже во времена ветхозаветных пророков возникло требование замены умилостивления животной или земной жертвой актом самоотдачи в виде «чистого сердца». (3)

Рембрандт. Жертвоприношение Авраама. 1635 г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

В других семитских языках, в частности в арабском, сохранились элементы переживания самого акта принесения в жертву – корень араб. «дахая», значение видеться, показываться, жертвовать, также жертв происшествий, от этого корня производное «عيد الأضحى» — «рид аль адха» — мусульманский праздник жертвоприношений, другое, дословное название с тем же значением -«курбан-байрам», связ. с приближением к Богу, также араб.-«фида» — избавление, спасение (от него – «كبش الفداء» «кабш ал-фида» «козел отпущения», дословно «орудие искупления»).

В отличие от русского и славянского целостного восприятия «жертвы», а именно как единого элемента нравственно-эмоционально переживаемого культа и судьбы, в англоязычном и — шире западном, восходящим к латыни — культурном наследии, образ «жертвы» имеет целый ряд словесных обозначений поведенческого умилостивляющего ритуала и фиксации пострадавших, от «sacrifice» («sacer» – святой и «facere» – делать, совершать) – как акта жертвенного поклонения, включавшего «oblatio» — т.е. Евхаристии в раннехристианский период, до «victim» — т.е. жертвы обстоятельств, с учетом того, что латинский корень «vict» в производном от него «victus» имеет значение в прилагательном — «побежденный», а в существительном — «пища». «Sacer» имеет также значение одновременно и священное, и проклятое, связанное с принесением жертвы. Словосочетание «homo sacer», т.е. «человек сакральный»-это табуирующий термин римского права, означавшего отверженного, проклятого преступника, которого нельзя приносить в жертву. (4)

В китайском языке устоялся обширный ряд разнокорневых значений, указывающих на сам акт жертвования и детали ритуала — 牺牲 «xīshēng» дословно «жертвенное животное», традиционное написание- 犧牲- имеет значение жертвовать собой, погибнуть, также пойти на жертвы, также рел. 祭品 jìpǐn — жертвенные предметы, 供物 gòngwù жертвоприношение, совершать животные жертвы, также 献祭 xiànjì, 祭祀 jìsi, совершать жертвы — 献祭; 祭祀; 上共., в значении -пострадавший, 牺牲者 xīshēngzhě, 受害者 shòuhàizhě. (5)

Смысловые интерпретации феномена жертвы в антропологическом знании

Продолжающиеся вот уже триста лет антропологические исследования жертвы и ритуалов жертвоприношений принесли немало выдающихся открытий о смыслах и назначении феноменов жертвы, проявлявшихся в истории культуры с глубочайшей древности, не завершившись до сего дня.

Предпосылки архаики.

У приматов этологами выявлены множественные жертвенные элементы ранней социальной организации, характерной для архаических сообществ людей. Эти жертвенные проявления поддерживают целостность и сохранность сообществ, вступая в отношения, включающие агрессию, насилие и соперничество вместе с уравновешивающими дружелюбными актами обмена, сотрудничества и множественными поведенческими ритуалами, включая принесение жертвы-дара (6)

Жертвенная суть архаики.

Архаика, «всесвязность» и дарообмен. Насилие и священное.

Обширные антропологические исследования позволили сделать вывод о сути архаики не только как линейной зачаточной фазы в развитии антропосферы, но и о том, что архаика – это определенное состояние духовной и социальной культуры, неразрывно связанной с истоками человека и его природным окружением, его мифологическими образами. Основа «культуры отражения» — т.н. первичный природообмен в связке общество-человек-природа, все элементы которой, включая образное и жертвенно-ритуальное мировосприятие, были и есть направлены на поддержание равновесия, целостности и переходности, «всесвязности» (7, 8, 9) и циклического возобновления жизнедеятельности архаических сообществ. Особенное место в этом отводилось такой универсалии культуры жертвы как дарообмен, а также созданию традиции собственно жертвенного – то есть культового удвоенного слоя — слияния насилия и священного, крови и духа (10, 11, 12, 13, 14). В эту традицию входили акты заклания (страдающего бога), умилостивления (животными или вещественными дарами), т.н. жертвы-кормление, искупительные или благодарственные жертвы.

«Ветхий человек», «детской холизм» и «культуры отражения» в архаике.

Смыслом архаической эпохи, в период первой, «зародышевой» информационной революции, связанной с появлением речи, и в самом начале появления письменности, стало развитие множественных проявлений раннего, «детского» холизма, прямого отражения и подражания целостности природы. Жертвенная обрядность участвовала в создании отношений, обменно-выравнивающих, объединяющих сообщество и тормозящих вражду и насилие, подготавливая почву для дальнейшего исторического прорыва «ветхого» человека.

Система этих отношений, включала себя несколько важнейших сфер (15, 16), где имели место регулирующие насилие жертвенные ритуалы и обряды. К этим сферам относились архаическое хозяйствование, половозрастные отношения, войны, обращение с миром смерти и начальные формы социального расслоения. Эта архаическая выделенность жертвенных обрядовых сфер – хозяйствование и управление, включая всю сферу потестарности и политии, поколенческие и социально-половые инициациии и ритуалы, войны, конфликты и соперничество, культурная память, социальная (и иная) справедливость — сохранилась и в дальнейшем как универсальный, матричный паттерн социокультурной регуляции и саморегуляции.

Характерно, что в ранних обществах, равно как и у приматов (17), эти процессы происходили ритмично и последовательно, чем мощнее проявлялась агрессия, тем активнее возникали устанавливающие целостность и умиротворение практики, культуры и формы жертвоприношений. Особой силой поддержания жизнеспособности в древности были наделены искупительные жертвы, которые гораздо позже перешли в более развитые формы аскезы, героических ритуалов, мученичества и пр.

Сходными выравнивающими и оживляющими свойствами обладают и такие формы как вышеописанные жертва-дар, договор, выкуп, и пр. Важнейшим смыслом архаичных и гораздо более поздних жертвоприношений, включая и современный мир, был мощный, пороговый духовный «сдвиг вперед» в развитии любой общности, преодолевающий застой и утрату жизненных сил.

Канализация насилия и миропорядок.

Иную смысловую направленность имели т.н. реконструирующие или строительные жертвы, ритуалы космогонических даров ради возобновления Хаоса, включая т.н. новогодние ритуалы с закланием жертв и ритуальное привлечение внимания богов), канализировавшие насилие и устанавливавшие жертвой новый порядок мироустройства.

В архаическую эпоху, но так и в более поздние эпохи первичного природопользования применялись строительные жертвы заклания, охранявшие обитателей возводимых жилищ. Сходные мотивы – но только в отношении сохранности памяти предков как циклического времени и их благополучия — прослеживаются в различных погребальных жертвенных обрядах и ритуалах заупокойных жертв, многочисленные акты которых даже приравнивались к отдельной форме религии (15,16).

«Осевой человек» и «человек этический». Связка жертва-игра.

«Осевой человек» и «осевой холизм».

Завершение архаического периода и переход к раннеземледельческим «героическим», затем кастовым, рабовладельческим и феодально-династийным (древовидным), великих культур античности и Средневековья открыло новую эпоху.

Это была эпоха второй информационной революции и развития письменности, и появления «осевого человека», с которого началась вторая антропологическая революция, завершившись оформлением «человека этического». Смыслы архаического «детского» холизма, поддерживаемого множественными жертвенными феноменами, в том числе дарообменом, умилостивляющими жертвами, жертвоприношениями заклания, сменились «осевым холизмом».

Когда был выделен примат смыслов «осевого человека» и создано мировоззренческое «осевое» равновесие, соединившее Восток (правополушарные, образно-иероглифические культуры) и Запад (левополушарные, алфавитные культуры). Кроме того, «осевой холизм» был отмечен соединением принципа отражения (подражания) и принципа равновесия (точнее, взаимного отражения) – особенно в отношении агрессии – принимая различные ритуально-игровые формы, также соединявшие — жертвенность и игру.

Связка жертва-игра.

Эта связка – жертвенность и игра – где соединяются два наиболее мощных жизнеутверждающих, жизнепорождающих и универсальных начала бытия и становления небесного и земного, сакрального и профанного, предваряет появление собственно культов и культуры. Их феномены с глубочайшей древности, уже в самой ранней социальной организации самооформляются в четкий рисунок поведенческих, обрядовых и умственных проявлений, который изучался десятками антропологических наук с самыми разными ответвлениями. Часть этих ключевых универсалий были описаны в социологии культуры в работах Р.Кайуа, посвященных играм в культуре, которые он обозначил как «агон», «мимикри», «алейя» и «иллникс» (18, 19).

В действительности эти обозначения показывают матричные игровые принципы, которые, соединяясь с жертвой и сакральным началом в истории мировой культуры, отображают целостность ее пространства-времени. Где раскрываются ее возрастные и временные стадии – «детство, юность, зрелость, старость» или «зарождение, выстраивание, освоение, оформление», «агон, мимикри, алейя, иллиникс». И где так же последовательно раскрываются ее образно-пространственные стадии – от «детского холизма», «осевого холизма», к «либеральному холизму» (иначе «холизму обладания») и, наконец, к «техногенному холизму» и неизбежному фазовому переходу к новому витку социокультурной эволюции, указывая на ее незавершенность. Ниже проследим последовательное раскрытие этих стадий.

Агон» как модель связки жертва-игра.

В.П. Верещагин. Сцена из Олимпийских игр. Борьба. Холст, масло. 1860. Киевский музей русского искусства.

«Агон» был важнейшим жертвенным звеном, сдерживающим и направляющим насилие, во всей греческой культуре. Древнегреческие жертвенные поединки и целостная культура доблести и самопожертвования («аретэ»), далее преобразовались в ритуализованные агональные игры и состязания. Агональные календарные игры, были духовной инициацией, от них происходило летоисчисление, они выполняли духовную, охраняющую общество, религиозную роль, способствуя объединению разрозненных полисов, служили, таким образом, делу установления мира и равновесия.

На время Олимпийских игр в Греции прекращались войны и заключались перемирия – «экехерия» – и представители враждующих полисов проводили в Олимпии мирные переговоры. Агоны были особой, высшей религиозной формой состязаний, которые обладали сакральным статусом не только в Греции, но и в Древней Индии, Египте, Персии.

Сфера «агона» (18,19) как развитая агональная культура состязательности и единоборств, ораторских и иных состязаний, агонального ритуала поединков в полисной демократии, переросла далее в сферу «духовной брани», в множественные агонистические движения за справедливость и полисный патриотизм.

Иные жертвенные ритуалы сдерживания насилия существовали в последние века до н.э. в Риме, связанные с обрядами унижения поверженных и побежденных соперников, как например, обряд проведения «под ярмом» (копьем), прохожде́ния под и́гом (лат. sub iugum missio, sub iugum intratio) . Фрезер (20), однако, считал этот обряд очистительным от «скверны» походов в традиционной культуре Европы.

Римляне проходят под ярмом. М.Г.Ш. Глейр (1858). Художественный музей, Лозанна.

Жертвенный аутопоэзис и «человек этический».

Мир перешел от «сдвигающих» смыслов эпохи заклания к «уравновешивающим», разрешающим противоречия «вины-кары» смыслам и вариантам «выстраивания» — то есть аутопоэзиса и самосовершенствования. Было создано строго кодифированное и ритуализированное этикоцентричное общество, с широчайшим распространением дхармических религий и религиозно-метафизического синкретизма, с этикой ненасилия – на Востоке. Где запреты человеческих жертвоприношений сопровождались появлением «человека этического», опиравшегося не только на религиозные установления, но на устои жертвенного аутопоэзиса в системе отношений природа-человек-небо.

Жертвенный аутопоэзис, например в индуизме, обосновывал смысл таких состояний адепта как неведение, аскеза, самоистязание, появлением через фазу пустоты неуничтожимой духовной сущности (атмана), отменяющей принесения жертв и достигая появления новой силы другим путем. В Китае (даосизм) аутопоэзис перешел в традицию состязательности и ненасилия через многовековую практику разнообразных единоборств и самосовершенствования, культивирующих стойкость духа и выносливость.

На Западе этот переход был ознаменован исходом из Ветхого Завета в Новый Завет к порогу жертвенного подвига Христа.

Новозаветная жертвенность подвига.

Новозаветная жертвенность подвига и открытие сотериологической эпохи. В Новом Завете развивалась совершенно иная смысловая аутопоэтическая революция, открывшая значения и переживание традиции самопожертвования, духовной стойкости, мученичества, подвижничества и бесстрашия. Христианский религиозный переворот и переход к созданию мирового авраамитического религиозного очага произвел «сдвиг вверх и вовнутрь» к Богу и самому человеку, открыв новую сотериологическую эпоху самовыстраивания человека через подвиг. Тем самым соединив этику преданности, любви и личную жертву, сдвигая мир к выравнивающей божественной милости взамен карающего закона, продлевая «ветхий смысл» до Нового Завета.

В Библии и в святоотеческом богословии человек есть глава всего тварного мира, имеющий жертвенную природу посредника как соединения духа-энергии и силы-материи, но также и природу завершения творения Вселенной, высшей ступени космической эволюции. Именно эта библейская сотериологическая идея о пограничности и посредничестве в позиции человека как наблюдателя во Вселенной, реализуется позже в т.н. антропном принципе.

Двумирие жертвы как элемента социального равновесия и социо-каскадной разрядки. Жертвенность «мимикри».

«Древовидные» религиозные ритуалы и разветвленные религиозные мировоззренческие системы, развивавшиеся по всему средневековому кастовому и сословному миру, были целиком направлены на создание смыслов «выстраивания» традиции, где существовало множество элементов т.н. «мимикри» (18,19), как игре, близкой к культуре театра. В жертвенной игре «мимикри» повторялись двумирные (термин Бахтина) ритуалы, маскирующие и раскрывающие культовые тайны одновременно. Типичным для них можно считать суждение китайской Книги обрядов о том, что жертвоприношения, музыка, наказания и законы имеют одну и ту же цель – объединять сердца и устанавливать порядок.

В то же время точно так же типичным для этой эпохи можно считать появление у многочисленных жертвенных феноменов этой эпохи и другого характерного двумирия и регулирующе-эмоционального влияния, запускающего стремительные, каскадные изменения любого прежнего, застывшего или чреватого насилием социо- и антропо-культурного статуса. Этот катарсический, каскадный, а часто и триггерный эффект, наиболее ярко проявился (и продолжает проявляться) в целом ряде многочисленных жертвенных обрядов замещения (вытеснения), жертвенных пустотных (разряжающих) ритуалах и в искупительных, мученических и героических жертвенных феноменах, ядром которых можно полагать паттерны «козла отпущения», шутовского паттерна и «священного агнца» («сакральной жертвы»).

Паттерн и обряд «козла отпущения». Двумирие жертвы и трагедии

Уильям Хант, Козёл отпущения, 1856. Холст, масло. Галерея искусств Леди Левер, Порт Санлайт

Образ козла — древний глубокий символ, связывающий человека и мир древнегреческих мистерий. В мифах о близнецах козел рассматривался как младший брат верховного бога, даритель людям языка, алфавита и поэзии, которые он получает вследствие страданий, как правило, устроенных для него старшим братом (этот сюжет мог быть инверсией библейской истории Каина и Авеля). Существует определенная, часто описываемая связь между трагедией и культом козла в Греции и праздником Диониса (21). Козел в этом явлении есть двойственный символ, который обозначает одновременно и жертву-изгоя и отождествляемого с ней бога.

В иудео-христианской традиции обрядовый образ козла стал отображать такие «изгоняемые свойства» племен и общин как сладострастие, похоть, причисляемые к воплощениям дьявола. Козел – существо двойственное- одновременно он выступает как священный символ и как атрибут проклятия (заклятия), поскольку он приводит в действие пагубные страсти, от которых древнееврейский народ стремился освободиться, изгоняя в пустыню «козла отпущения. В иудейских общинах для очистительного ритуала выбирали двух козлов: одного приносили в жертву, второго изгоняли в пустыню, возложив на него грехи всего народа. У древнееврейских племен существовал обычай очищения от грехов с помощью особого слова и особого ритуала изгнания черного козла. Раз в году все члены племени собирались в центре поселения, где первосвященник, подойдя к заранее отобранному черному козлу и, возложив на него обе руки, начинал громко перечислять грехи и преступления своих соплеменников. По окончании этого обряда козла прогоняли в пустыню, чтобы он унес с собой грехи и погиб там вместе с ними без воды и еды.

Вместо козла в подобных ритуалах использовались и другие животные — собаки, буйволы. В библейском эпизоде описан еще один вариант заместительной функции козла в качестве жертвы — вместо Иосифа закалывали козла, чтобы обмакнуть его одежды в кровь животного и уверить отца в смерти сына (Лев.16:1.)

«Жертвенный кризис» и универсализация паттерна «козла отпущения».

В гораздо более поздние эпохи образ «козла отпущения» стал нарицательным и в этом качестве символом преследования инакомыслящих и иноверцев, вообще «иных», непохожих, и начала «жертвенного кризиса». Жирар (22,23), в частности, приводит примеры массовых репрессий, которым в средневековой Европе подвергались евреи, ведьмы-колдуньи, иные общности, которых объявляли виновными в возникновении социальных или природных катастроф или несчастий. Такие массовые жертвоприношения на время объединяли общество, превратив идею «козла отпущения» в важнейший элемент управления массовым коллективным бессознательным.

При появлении «жертвенного кризиса» начинался переходный период, когда люди или целые группы-общины, которым предстояло быть «отпущенными», становились изгоями, маргиналами, вводя сообщества в состояние «limen» то есть порога, жертвенной пустоты и рассогласования. В этих состояниях перехода четко выделялась двумирность — основная структура общества и «коммунитас» (открытые переходные сообщества) (24) — сохраняющаяся в течении кульминации перехода и далее глубоких изменений и поиску новой, уравновешивающей нормы. Особенно привлекали массы в этом случае поиска «отпущенных» и маргиналов ненормальные, переходные, находящиеся за гранью признанной нормы явления – болезни, безумие, генетические уродства и даже обычные физические недостатки. «Жертвенный кризис» со временем преобразовал феномен «козла отпущения» в устойчивое понятие, придав ему смысл человека, на которого сваливают чужую вину и ответственность за чужие проступки, за чужие обязанности.

В структуре средневековых сообществ ситуация «жертвенного кризиса» имела множественные проявления порога «свои-чужие» и поиска новой нормы через изгойство. К этому пороговому жертвенному состоянию причисляли «иных», «чужих», маргиналов, включая жрецов, шаманов, колдунов, юродивых, «дураков», шутов, скоморохов, людей «длинной воли», палачей, нищих и пр., составлявших в культурном пространстве дуальную пару с корневой «своей» традицией, находящейся, таким образом в состоянии глубокой внутренней перестройки (25).

Паттерны демонизации «чужеродства» всегда принимали формы жертвенных состояний, образов и целых культурных пластов «отпущения», которые, однако, также неизбежно завершались инкорпорированием «отпущенных» и последующим их возвышением. Лотман (25) приводит пример Монголии 12 века, когда из среды маргиналов, как правило, отбирающих наиболее активных и отчаянных (в творчестве, чудачестве или преступлении), людей «длинной воли», из которых при строительстве степной империи складывалась военная верхушка.

Двумирие жертвы и смеха. Шут как жертвенный посредник и тайный властитель

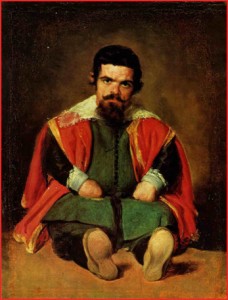

Веласкес Диего. «Портрет придворного шута (Себастьяна Морры)», 1643, музей Прадо, Мадрид

Шут — стержневая смеховая жертвенная фигура в любой жестко упорядоченной социально-мифологической иерархии, это – особый судья, имевший тайную сильную власть высмеивания и пародирования. Шут предназначен взрывать устоявшийся порядок и противопоставлять ему свой особый жертвенный мир – хаотический и абсурдный, тем самым удваивать и опустошать привычную реальность, показывать ее иное содержание, в том числе сакральное или гениальное.

Средневековые праздники дураков имеют глубочайшие исторические корни. Со времени сатурналий существовал ежегодный обычай взламывать существующие порядки, уравнивая на время шутовского праздника властителей и рабов, разряжая в жертвенном кризисе любое напряжение. Древнерусское скоморошество, как и все шутовские праздники, на время разрушало сложившийся порядок, создавая новый неупорядоченный мир, мир дурацкий, нелепый, абсурдный, но по-своему универсальный, полный. Главным же свойством институализированного шутовства или дурачества можно считать его переходный, предельный характер. Шут – это тот же палач, который призван обезглавливать на время мир, в котором наметился застойный или насильственный порядок, нуждающийся хотя бы во временной замене. Жертвенный шутовской скандал мог цениться так высоко, поскольку необходимо было очистить душу общества от невысказанных обид и унижений, выразив претензии власти в максимально грубой форме.

Это превращало мир в пустотную кульминацию перехода, в случайность, хаос, беспорядок, в сумасшествие, отклонение от нормы для того, чтобы она, эта норма, могла обновиться, обрести новые очертания. Важнейшее жертвенное качество шутовских представлений состояло в создании культурного слоя пустотного временного замешательства, «обыденной двумирности», мирного сосуществования порядка и коммунитас, смеха и страха, паники и эйфории, добра и зла, морального и аморального, детерминированного и случайного.

Дурак есть жертвенная функция случайности, он защищает случайностью то главное, ту суть, которая сокрыта в любом обществе, любой культуре, потому что случайность порождает важнейшее событие. Дурак использует случайную жертвенную стратегию, поэтому разрешает массу напряжений, кризисных ситуаций и отношений, создавая неисчерпаемый резерв готовности к изменениям, в том числе индивидуальным и общественным. Шутам и дуракам удавалось извлечь из реальности древнейшую архаическую наивность, божественную улыбку, «небесную глупость» — важную сторону «священного безумия», сдвигая фокус внимания в сторону видения потустороннего зазеркального пространства.

Шутовские обряды переворачивали все пропорции, на короткий срок слуги становились господами, а господа – слугами. Отменялись традиционные запреты и табу, серьезное и шутовское, возвышенное и низкое менялись местами, а точнее, смешивались в общем хаосе, возвращаясь к жизненным истокам, где отсутствовали пары противоположностей, и пребывала только сакральная полнота и сакральная же пустота бытия, где уравниваются свои и чужие, преодолевая вековые барьеры.

«Священный агнец».

Рафаэль (Рафаэлло Санти) «Св. семейство с ягнёнком» 1507, Музей Прадо, Мадрид

Богословская трактовка

Богословие создало глубокую образную традицию трактовки Агнца Божия как символического имени Иисуса Христа, принесшего себя в жертву ради спасения человечества. В богословии отмечается при этом, что есть жертвы агнцем (ягненком), восходящие к ветхозаветной традиции жертвенного культа. Богословские трактовки Нового Завета, в частности Апокалипсиса, повествуют о священном образе Агнца Божия как Агнце Небесном, закланным за грехи «из всякого колена и языка и народа и племени» (5.9) и искупившем их, «сидящим на престоле», победившим зло и освободившим от него людей. Именно этим искупительным подвигом Агнец Божий может снимать печати (изменять судьбы), водить их (царей, священников) на живые источники вод. (26).

Культурологическая трактовка

Переходя к культурологической трактовке, можно отметить, что эмоционально-духовное переживание паттерна «козла отпущения» и паттерна «священного агнца» совершенно различны. Козла — заклинают, накладывая (голосом, речью, словом) заклятье, уготавливающему ему, козлу, судьбу быть отпущенным, взяв с собой чужие грехи, это – трагедийное переживание акта слова.

Судьба священного агнца иная, его закалывают, это акт заклания в жертвенник и поедания его тела на еврейскую Пасху как обретения силы, акт смерти-рождения через поедание был ритуалом передачи силы. В этой ветхозаветной и новозаветной истории образ закланного священного агнца и образ Агнца Небесного воплощают двойственный духовный порыв одновременно и веры и жертвенной любви. В жертвенном переживании рождается - 1) истовая вера в Бога-Отца, идущая от ветхозаветной жертвы Исаака Авраамом, которая испытывает Авраама и его отцовские чувства, как бы даруя ему истинное отцовство, и 2) новозаветное добровольное и подвижническое принятие на себя насилия Иисусом Христом, идущего от Отца, но не как наказание, а как избавления от чего-то такого, что Он сам не знает, но, доверяя Отцу, испивает эту чашу своей судьбы, и этой верой воскресает, спасая тем самым тех, кто верит в Него.

Роль закланного агнца, Агнца Божия, таким образом, преобразуется верой и жертвенной любовью в особую неуничтожимую, сакральную силу, даруемую Отцом Небесным, способную поднять народ, сообщество, или даже все человечество, помазав его кровью Агнца.

Искупительная жертва Агнца Божия создает совершенно иное – двумирное жертвенное измерение жизни через смерть, которое даруется немногим избранным – «много званых, но мало избранных» (Лк.14:16), кого Господь избирает возле себя как своих братьев по духу и подвигу.

Двумирие жертвы и героя. Харизма и «сакральная жертва». «Агон» как жертвенное героическое начало

Питер Пауль Рубенс. Прометей. Доска, масло. 1636. Музей Прадо, Мадрид

Двумирие жертвы и героя.

Жертвенное двумирие имеет длительную историческую традицию. В греческой мифологии был создан образ божественного рода героев, классический герой был сыном или потомком союза божества и смертного человека. Современные этимологи дают различные толкования этого слова, выделяя функцию защиты, покровительства (корень ser-, вариант swer-, wer-, ср. лат servare — «оберегать», «спасать»), а также сближая с именем богини Геры — H r a).

Греческий миф передает глубоко двойственный и страдающий образ героя как одновременно жертву воли олимпийских богов и подвижников, приносящих в мир гармонию, справедливость, меру, законы, оберегающие от стихий, как страдающего и трагического существа – от ограниченности своим смертным статусом и стремлением утвердить себя в бессмертии. Невозможность личного бессмертия в героическом мифе компенсируется подвигом и славой, иначе бессмертием среди потомков, создавая культ и культуру подвига и самопожертвования. (27).

Глубокая жертвенность героев в греческом мифе связывается также и с роковым угасанием их сил по мере смены героических династий, появления родовых проклятий – особенно в конце классического олимпийского периода, когда весь род героев погибает от взаимного истребления (война семерых против Фив, Троянская война).

Харизма и «сакральная жертва».

Это греческое предостережение указывает на неотвратимость и трагичность судьбы героев, а также на то, что сакральное, то есть жертвенное и насильственное, кровь и дух, присутствует в ней непосредственно и постоянно. Эта жертвенная судьба превращает героя одновременно в двумирное и надмирное существо, обладающая особой силой, способное восстановить любую жизнь и умиротворить любую вражду и ненависть, но одновременно предостерегает о неизбежности их глубокой внутренней жертвенности.

Становясь харизматиком (хари́зма (от др.-греч. χάρισμα — дар (от Бога) — «пома́зание»), герой неизбежно оказывается в состоянии самопреодоления и готовности своим подвигом сдвинуть порог страха и власти, принося жертвенный «пороговый дар». «Пороговый дар» имеет свойство открывать сферу подвига и провидения, в греческой традиции эти «пороговые» качества даровались в особом жертвенном мистериальном опыте, в частности, в Элевсинском культе, открывавшем посвятительный дар глубинного понимания сути вещей и осмысления.

Новозаветный подвиг Христа-помазанника открыл героическую и мученическую эпоху иного свойства харизмы. Харизма Христа направлена прежде всего на преобразование жертвенностью и аскезой, нестяжательством и любовью, всепринятием, даже самых разрушительных для и жизни состояний — ненависти, злобы, вражды, мести (воздаяния око за око), предательства. Евангелие обозначает свое назначение миру как принесенный меч, не мир, через восшествие на Голгофу.

В этом глубокая жертвенность евангельской харизмы, потому что заповеди блаженства устанавливают устои новых героических, искупительных жертвоприношений, где сакральное начало целиком переходит в человеческое качество прямого и осознанного самопожертвования, и обретения святости и бессмертия.

Так зарождается могучая мученическая, неуничтожимая моральная сила традиции нового рода героев-искупителей, способных на сакральный подвиг, включая подвиг милосердия, любви и прощения врагов. Получая мученичеством новозаветную харизму, герои-христиане перерождают любые прежние законы и установления, включая властные устои вины и кары.

Особую роль при этом выполняет сам принцип отбора из наиболее выдающихся или трагедийно невинных, наиболее почитаемых и признанных обществом героев, кто своим подвигом самопожертвования спасает свой народ, отдавая ему свою природную силу, многократно умноженную сакральностью. Так появилась историческая традиция «сакральных жертв», которые повторяют своей жертвенной судьбой и мученичеством сакральный подвиг.

Сакральный подвиг и традиция сакральных жертв лежали в основании создания как религиозных культов, включая мировые религии, особенно т.н. религии «чистого опыта» (28), так и многочисленных иных культовых сфер, где совершались и совершаются подвиги и подвижничество. Включая военное подвижничество и другие многочисленные сферы самопожертвования, не только отдельных героев, но сообществ, стран и народов, чей сакральный подвиг создавал феноменальную, неуничтожимую силу жизни, способности преодоления любых тяжелейших испытаний и обретения «нового рождения».

«Агон», война и жертва.

Военная жертвенность и самопожертвование рождает героев агонального склада, продолжающего и воплощающего полноценно древнейший, уже упомянутый жертвенный принцип «агона» (18,19). То есть честного, равного, справедливого противоборства, братской самоотдачи, радикально преобразующих соперничество, а вместе с ним месть и конкуренцию в полноценное мужество и стойкость, в стратегию борьбы ради ненасилия и самообладания одновременно, сплачивая любое, даже разрозненное и фрагментированное сообщество.

Агональные, братские смыслы любви лишают соперничество трофея обладания, потому что стержневой принцип «агона» – «быть и становиться, обретать силу в честной борьбе», соперничество же стремится к принципу «иметь, владеть», и, следовательно, бояться потери. «Агон» порождает справедливость войны, бесстрашие и жизнеспособность, соперничество наращивает страх и разрушает жизнь.

Агонисты-харизматики, подвижники, во всех исторических эпохах составляли наиболее выносливую страту самородков, существование которых предупреждало бунты и насилие, гражданские войны и войны как таковые.

Инобытие жертвы в Новое и Новейшее время.

Обладание, «алейя» и жертва. «Либеральный холизм».

Переход из патриархально-отеческого мира культа и традиций к миру – казалось бы — свободного «сыновнего» самоопределения, длившийся в течение 600 лет с эпохи Возрождения, был кульминацией гедонистического самоотторжения «сыновей» от отеческого, религиозного наследия жертвы. Эта эпохальная битва за конкурентную власть над сакральной силой жертвы завершается на наших глазах, пройдя несколько этапов превращения бунтующих «сыновей» в дряхлых, бесславно отживающих свой век старцев. Которые создали секулярную культуру, не сумевшую освоить глубинное восприятие жертвы и ее мудрости. Либеральная культура, отпав от духа и опустившись в плоть, разрушила социально-денежными культами, конкуренцией, культами превосходства и войной древнейшие витальные начала жертвы. Утеряв при этом соединение с «агоном» как жертвенным способом равного противоборства ради освоения другой игры – т.н. «алейя», азартной, чувственной игры за обладание трофеем (добычей, удачей, случаем) (18,19).

В основании этого смыслового переворота «обладания» к обществу «либерального холизма» лежали множество разнонаправленных революций, в том числе резкая, жесткая, взрывная смена природообменного и природопользовательского цикла. Когда в эпоху Возрождения в Европе вместо очередной эволюционной фазы вторичного природообмена, наступила фаза вторичного природопользования, связанная с лихорадочным, ускоренным техническим новаторством и денежными манипуляциями ради богатства и власти. Сакральные традиции, включавшие жертву и ее ритуалы и паттерны как нравственно-естественного способа саморегулирования, были отторгнуты вместе с религиозными ограничениями. Началась многовековая гонка за создание нового сверхпотребительского социокультурного пространства с абсолютным доминированием новых секулярных культов, сопровождаясь выдавливанием жертвенных феноменов далеко за границы оберегающего сакрального ритуала.

Одновременно и синхронно происходили третья информационная революция, принесшая создание универсальных могучих лого-ментальных и идеологических систем, а также собственно культуры как универсального начала вместо культа как «родительского лона». Произошла стремительная, неудержимая смена технологических укладов от второго к третьему, а уже в 20 веке к четвертому, также третья антропологическая революция, создавшая мир человека-индивида, человека-гражданина.