Преамбула

Кризис кризисов. Незнакомый пришелец

Переходные периоды и эпохи уже давно располагаются в самом центре внимания множества антропологических дисциплин, наук, гипотез и искусства, духовного в том числе. Особенно потому, что их значение для человека и человечества постоянно возрастает с глубочайшей древности, когда 25 веков назад– в эпоху т.н. рессентимента и самого начала перехода человека на ступень морально-духовного взросления – стали проявляться все более отчетливые состояния массового страха, ненависти и злобы по отношению к образу Другого, формируя устойчивый «образ врага» и отрицания враждебного мира.

С этого древнейшего перехода именно «образ врага» и отрицание, отчуждение от реальности в образах отмечается в качестве ведущего фактора как восприятия переходности, так и мышления, его отражающего,– причем как во множестве и социальных и чисто человеческих проявлений – создавая характерный образ перехода как «незнакомого пришельца».

Если внимательно посмотреть на все имеющиеся на сегодняшний день шкалы психологических возрастных кризисов и переходов человека как 19, так и 20 в.в., то мы увидим именно проявления того же «незнакомого пришельца» — в виде «образа врага», тревоги и даже ужаса, стыда и вины, которыми отмечены все переходные фазы и этапы «возрастов», и которые подспудно присутствуют уже в детстве, но которые сильнейшим образом проявлены только в трех возрастах человека – юности, взрослости и старости.

Спираль «середины жизни», midlife crisis.

И которые имеют отчетливую тенденцию к синтезу и кульминации только в одном, конкретном возрастном периоде – т.н. «середины жизни», midlife crisis, эсхатологическом и экзистенциальном кризисе особого, духовного роста, духовной зрелости, сталкиваясь с утерей смысла жизни. Когда жизнь делается нелинейной, выливается в настоящую трагедию, наполняясь переживаниями всех возрастных кризисов слитно, от детства до старости, переживаниями потери волевого контроля, персонального опустошения, полностью выпадая из времени, когда имеют место типичные контуры горя (как, например, в шкале Кюблер-Росс), обычно принимающие навязчивые, изворотливо-повторяющиеся формы, но одновременно получая уникальный шанс «повторного рождения», «перезапуска» всего хода своего жизненного пути. Уникальность кризиса «середины» жизни состоит в том, что сотни миллионов поколений исторически переживают один и тот же ритм возврата к глубинным основам самого существования человека, его инвариантности, Божественной экзистенции, встречи со своим призванием и предназначением.

Включая:

- игнорирование травмирующего события, шок, оцепенение, первичное формирование «образа» боли, врага, опасности,

- погружение в действительность и поиск причин случившегося, часто сопровождается гневом, чувством несправедливости происходящего, культивированием уже возникшего образа врага и опасности;

- состояние острого горя и отчаяния (душевная боль, трудности концентрации, утрата энергии);

- обнаружение, рождение спасительного нового, подлинного смысла своей жизни, ее сути и правды, преодоления внутренних препятствий,

- совершение подвига победы над внешним злом и героического подвига победы над собственным злом искаженного, бессмысленного восприятия своего жизненного пути, особенно опираясь на силу духовного выбора и искренней веры в свое призвание.

Профанное и сакральное в антропном переходе. Метаморфоз.

Эта образная динамика экзистенциальных переживаний хорошо отражена именно в искусстве переходных периодов, с самой глубокой древности, в «осевую» эпоху, в искусстве Возрождения, как на Востоке, в России и на Западе, а впоследствии в переходные эпохи Промышленных революций, модерна и после них. Причем повторяясь и сегодня в текущем антропном переходе, в тех же живучих сюжетах, сценариях, смыслах и образах, сохранившихся невредимо сквозь века и сойдя из высокого светского и духовного искусства в живую человеческую жизнь.

Этот экзистенциальный и эсхатологический переход в антропной сфере переживается всегда в двух разных культово-ментальных измерениях – профанном - измерении здравого смысла, благоразумия, и сакральном – героическом измерении нового смысла жизни, Замысла и предназначенности, нового духовного подвига, новой одухотворенной цивилизованности на своей земле. Масштаб такого перехода сопоставим с радикальным переворотом, сущностной перестройкой как в цикле полного метаморфоза в живой природе, сопровождаясь появлением нового, полного расцвета и возрождения.

Современное же состояние возрастов и «лиц» всего совокупного человечества четко указывает на то, что мир вошел в фазу спирали цивилизационного метаморфоза, и отчетливой фазы середины, кризиса кризисов, когда идет бурное самооформление «на земле» локально-цивилизационных начал, поиска своего, локального «смысла жизни», стремительно охватывая всю планету уже глобально. Когда имеет место не просто переходный возраст «середины жизни», но идет речь о фактическом существовании самой жизни на земле в прямом смысле этого слова – и биологически, и физически, и морально, и духовно, и социально, и экономически, и политически, и культурно, и технически. И, если не будет совершен новый подвиг, найден новый совокупный смысл жизни, и, если не появится совокупное благоразумие и, соответственно, новая цивилизованность и новая синергия цивилизаций, жизнь может не сохраниться.

Сверхновое время, синергия и «середина жизни».

В основании синергии цивилизаций и синергии людей лежит синтез всех «возрастов» и состояние «середины жизни» и, соответственно, особое «серединное» напряжение — особая работа духа, ума и сердца, преодоление «образа врага», включая и внутреннего «змия», искаженного образа реальности и искаженного образа своего предназначения, обретение подлинности жизни и ее нового смысла и Замысла. И открытия тем самым впервые в истории Сверхнового времени мира, вошедшего в свою «середину» Большого антропного перехода и нового, осмысленного, подлинного и целостного синергийного и сущностного мышления.

Этот радикальный Большой нелинейный переход имеет инвариантную (матричную) природу и смысловую цикличность, хорошо различимую спиралевидную повторяемость и спиралевидную форму каждого смыслового аттрактора, образующего целостный, завершенный завиток, одновременно и беспрерывно открывая все новые и новые его элементы. В этом колебательном ритме отмечается такой же спиралевидный, навязчивый транзит образов и смыслов типичных переживаний «середины жизни», запечатленных в мировом искусстве, культуре и ментальности именно переходных эпох, когда мир буквально «сжимается», заставляя переживать экзистенциальные и эсхатологические состояния во всех слоях человеческой современности и переброске образов, мифов, поведенческих и ментальных стереотипов практически без изъянов и потери содержания в личных, семейно-генетических, групповых историях, в этнических паттернах.

Фазы и аттракторы перехода.

Рассмотрим подробнее указанные завитки этой смысловой «серединной» спирали, в качестве иллюстрации привлекая образы переходных культур «осевого времени» — по Ясперсу, новозаветного сотериологического перехода, переходного искусства Возрождения, культурных порогов эпох Промышленных революций 18-20 в.в., модерна -конец 19-начало 20 в.в., постмодерна, а также их позднейших и современных ответвлений и копий. Все они образуют ход самого Большого антропного перехода, где наблюдается четкий ритм трех первичных смысловых аттракторов (трех тел), где «возраст», то есть линейность, еще сохраняется:

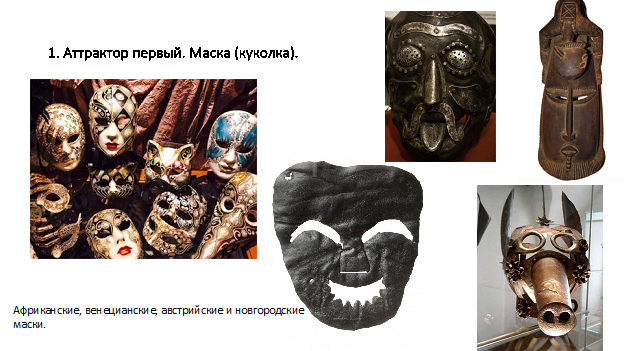

1. маска (детство-отрочество)

2. тревога (юность)

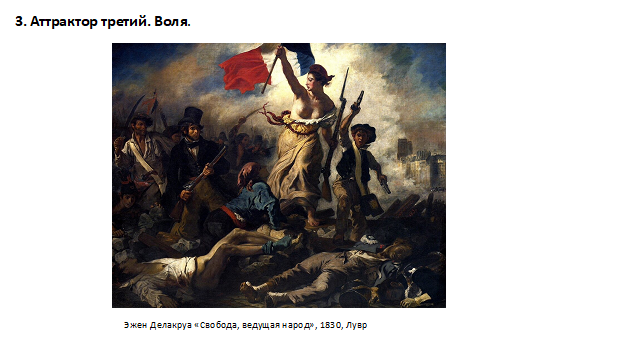

3. воля (взрослость)

затем – переход к ядру срединности, собственно переходному аттрактору, где «возраста», то есть линейности, уже нет-

4. судьба (духовная зрелость, середина жизни и «второе рождение»)

затем запуск фрактального, странного аттрактора

5. сознание (мудрость)

далее – осознание сотериологического аттрактора

6. синергия — (Божественная любовь)

Контур всех аттракторов в пустоте Большого антропного перехода открыт, постоянно обновляется, вращаясь вокруг своих смыслов, работая с которыми, можно осуществлять управление переходом и переходными состояниями и факторами.

Двумирие маски.

Культуры отражения миров, возникавшие уже с самой глубокой древности, в эпоху «детско-подросткового холизма», у всех народов мира, создали разнообразные двойники-маски человека, как атрибут «кукольности», промежуточности и «сжатия», посредничества и «между-мирия» (между мирами). Они использовались в обрядах перехода, инициациях, в качестве культовых предметов защиты или отпугивания от неизвестного вражеского нападения или призыва помощи природного мира, (звериного в том числе), дарившего силу.

Европейцы наделяли маски покоряемых ими народов, например, в Африке, конкретными признаками «образа врага», Другого, вызывавшего ужас, но в 20в. в переходную эпоху модерна включили их мотивы в свое живописное искусство, а после 60х-70х годов 20в., и проведения прикладных и полевых антропологических исследований, признали культуру масок «куколкой», матричной оболочкой, универсальным культурным медиатором, сохраняющей в целостности, устойчивости и переходности одновременно всю локальную самобытную культуру, какой бы размах она бы ни приобретала.

В античности, средневековье маски сохранили свой промежуточный, медиативный характер, будучи атрибутом театральных множества традиций, сохраняясь и сегодня — возрожденческая карнавальная культура дель-арте, мистериальный театр, театр Кабуки, новгородские балаганы – эти традиции масок содержали специфический жертвенно-переходный характер двумирия и медиации– смеха и жертвы, шута и палача, которые и в 21 веке можно наблюдать в разного рода манипулятивных «цветных» переворотах и искусственно нагнетаемых ситуациях вражды и войн.

Маски «позора» и их современный сетевой возврат

Именно двумирие, раздвоенность четко послеживается в других ипостасях «маски-куколки» – в ее роли жесткой оболочки умственного стереотипа «образа врага», включая его жертвенный атрибут «козла отпущения» и образца публичного наказания. Так — как это проявилось (и проявляется) в качестве варианта «социального рейтинга» и публичного унижения («маски позора») в кризисные, переходные периоды любых внутренних конфликтов и гражданских противостояний. Как в Европе эпохи «охот на ведьм» или начиная с эпохи позднего Возрождения в качестве атрибута множественных фобий относительно инородцев, иноверцев, и вообще Иных – особенно народов к Востоку от Европы. История европейских и вообще западных ксенофобий как элемента вертикального варварства (тоталитаризма, нацизма, фашизма и др.)невероятно богата на длительную, не угасающую до сих пор славянофобию и особенно русофобию, исток которой приходится на 15-16 в.в., а бурное продолжение происходит на наших глазах уже в 21в., принимая совершенно гротескные формы.

Более того, любой антропный кризис неизбежно сопровождается нагнетанием раздробления, дву и между-мирия и набрасывания «образа врага», в том числе в пропаганде, применяющей испытанный прием «маски-куколки». В переходном сознании, зависимом от влияния пропаганды и ее стереотипов, «маска-куколка» очень устойчива как табуирующий и медиативный инструмент, сохраняющий внешнюю, общинную или групповую, наивную целостность, но тормозя при этом кризис роста, самораспознавания, собственного смысла, и разрушая внутреннюю целостность. К неосознаваемому состоянию «маски-куколки» со всеми его атрибутами и реакциями отрицания, вытеснения, переноса «вины» и «позора», откатываются сегодня практически все слои сетевого массового бессознательного, как в типичной культуре отражения. Это есть четкий характерный признак начальной, детско-подростковой, фазы Большого антропного перехода, особенно мощно охватившего все западные ареалы, причем как в собственно культуре, так и в целом в состоянии умов и ментальности, элитной особенно.

Тревога как атрибут духовного роста, аутопоэзиса

Культивирование раздвоенности и целостности одновременно через «образ врага» неизбежно сменяется на совершенно противоположную, утонченную культуру »юношеской» романтической целостности — аутопоэзиса, иначе, духовного роста, самовыстраивания, даже самопорождения. Главным признаком этой романтической фазы выступает разветвленное, устойчивое и чувственно-насыщенное состояние тревоги, обладающее свойством подавления и трансформации страха и одновременно открывая возможности творчества, а главное – первичного ощущения привязанности к смыслу жизни.

Более того, на Западе различают проявление целых переходных эпох тревоги, на закате античности — т.н. оптическая тревога, в эпоху Предвозрождения – нравственная тревога, на закате модерна – духовная тревога. Культуры гуманизма и Возрождения, особенно его самого начала, создали точную картину умственного и чувственного расцвета, которое всегда сопровождало тревогу как истока пробуждения смысла и начала духовного роста. .

Исторически тревога отмечена как основное проявление практически всех антропных переходов, и с этой точки зрения она вневременная, отличаясь от тревожности как болезненном, «юношеском» переживании неустойчивости и неопределенности. Современное состояние Большого антропного перехода буквально переполнено тревогой и ее интенсивность продолжает увеличиваться, четко указывая на стремительный рост сферы Антропоцена, вошедшего в фазу духовного роста и аутопоэзиса уже глобально, сопровождаясь – в зависимости от различных культурных ареалов – различными оттенками и характером неустойчивости.

Тревога как источник равновесия и связи с будущим

При этом именно эта «юношеская» тревога в возрожденческих культурах мира раскрывает свой глубокий смысл и феноменальное значение как источника особого равновесия, на котором создается целостный, неповрежденный и гармоничный образа родной земли, ее природной чувственности. Кроме того, эта «юношеская» тревога есть особое тонкое состояние-процесс, продолжающийся незримо в те моменты, когда наиболее сильно происходит соприкосновение с будущим, а также с собственным творческим смыслом, его напряженным тревожным ожиданием и требует именно поэтому надежной точки опоры.

Возрожденческие культуры как таковые были и есть устремлены именно в поиск опоры для пути в будущее и в творчество, как и сама тревога. Но при этом их исторические образы, метафоры и умственные прозрения были мощнейшим образом укоренены в «почве» цивилизационных ареалов и передавали их уникальные особенности, а потому они совершенно различны в разных антропных очагах.

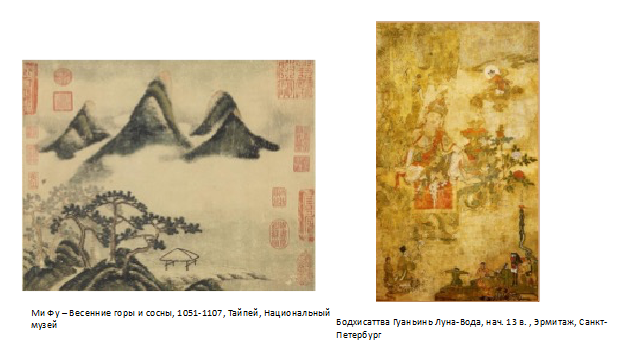

Культура гохуа и растворение тревоги

Так, была хорошо проявлена культура тревоги, самопогружения и аутопоэзиса в Восточном Возрождении, где в Китае произошел взлет древнейшей даосской культурной традиции живописи гохуа, сквозной для всей китайской истории, но которая создала ярчайшие свои произведения именно в «осевые» и возрожденческие периоды наибольшей концентрации на состояниях самопознания человека — 3-2 в.в до н.э., 8-15 в.в. Китайская традиция живописи гохуа передает состояние совершенно особого умиротворения, особого постижения природы, и растворенности в ней, особого равновесия, насыщающего тревогу просветлением, создавая т.н. «воспоминания о будущем». Традиция гохуа как подлинно самобытная китайская живопись в конце династийной эпохи стала целостным основанием для противостояния с юхуа – западной живописью и новейшими веяниями с Запада и Японии.

Запад и Россия: отчаяние и духовное бесстрашие

Культура тревоги на Западе была и есть совершенно иного свойства. Ее светский антропоцентризм ПротоВозрождения и оживление телесных форм передает одновременно и глубоко противоречивый характер переживания человека, поставившего себя над миром в поисках смысла, но не обретшего в результате ни гармонии, ни ощущения реальности, породив множество утопий в стремлении материального и осязаемого постижения мира и отодвигая духовные поиски.

Гораздо позже, в гуманистическом наследии Запада в эпоху постмодерна, тревога была осмыслена как важнейший экзистенциальный источник образа предназначения человека, хотя внутри самого течения западного экзистенциализма тревога воспринималась как коллективное отчаяние.

В русском искусстве, где возрожденческие мотивы в живописи мощно прорывались дважды — в эпоху духовного Возрождения 12-15 в.в. и в эпоху русского модерна, которое иногда обозначают как Позднее, Трагическое Возрождение, тревога была осмыслена как возможность духовного обновления, как то человеческое переживание, которое приближается к постижению не только смысла, но и сакрального Замысла. Так, русская духовная традиция именно в возрожденческие переходные периоды создала, вслед за возрожденческими шедеврами Византии, уникальную культуру иконописи, святости и преподобия, привнеся в переживание тревоги сотериологические и аскетические мотивы, дав толчок появлению русской традиции духовного прозрения и бесстрашия.

Инвариантное значение воли.

Фаза воли есть центральный, поворотный момент всего перехода как такового, потому что именно воля как фаза «взрослости», «взрослого холизма», совершеннолетия, осуществляет тот импульс внутренне-внешнего самоопределения, от которого напрямую зависит матричная, инвариантная целостность человека и каждого антропного начала, включая цивилизацию. Где конструкты воли и традиции ее выстраивания образуют важнейший, опорный медиативный узел, определяющий свободу выбора и его смысл.

В то же время в каждом экзистенциальном переходе, где бы и когда бы он ни происходил, первое, что отчетливо бросается в глаза – это изъяны воли как матричного медиатора, ее ущербность, ее разорванность или фрагментация и – как ответ на это — появление множественных теорий, утопий и осуществленных проектов утверждения человеческой и общественной воли как исполнителя Промысла Божия (Воли Неба) и моральных категорий и добродетелей. Парадокс, однако, состоит в том, что любая эпоха воплощения моральных ценностей конечна, и имеет свойство вырождаться, хотя и содержит устойчивые каноны взаимности и может самовозобновляться в иных формах, а воля – это такое намерение-поведение–выбор-поступок—мышление-сознание, которое обращено к поиску вечных, незыблемых принципов собственно человеческого самоосмысления, на поиски которых в каждом антропном очаге уходили столетия и жизнь многих поколений мыслителей, полководцев и правителей.

Важнейший импульс воли, который хотел бы утвердить доброе, вечное и здравое, выстраивая идеал вечной воли, сталкивается, однако, с таким же вечным состоянием вражды и раздробленности, и, соответственно, с оживлением «образа врага», бурным переживанием жертвы и пирамиды виктимности (жертва-тиран-спаситель), которыми переполнены все известные переходные периоды истории. А также с собственной неугасимой страстью к свободе и с бесчисленными парадоксами, которые ее сопровождают, включая противоречия между природными, естественными истоками воли-желания, ее социальными (моральными) устоями и ее же Божественной волей.

Поиски гармонии воли.

Каждый антропный переход выдвигает свои инвариантные формулы связки гармонии и воли: выбор между доброй и злой волей, воля как мудрость и идеал мудрого владыки, воля и сила, воля и свобода, воля и разум, воля и необходимость, воля и ответственность, героическая и жертвенная воля, воля и власть, воля и предательство, воля как подвиг, воля как духовная сила, воля между Небом и Землей, воля между разумом и сердцем, между нравственностью и волюнтаризмом и проч. Собственно говоря, все указанные дихотомные формулы существуют одномоментно в каждом переходе, но нам важно выявить те корневые традиции признанного и предпочитаемого волеизьявления, которые столетиями формируют незыблемость цивилизаций и важнейших антропных очагов и культур.

Запад: страсть к свободе воли и ее парадоксы и аллегории

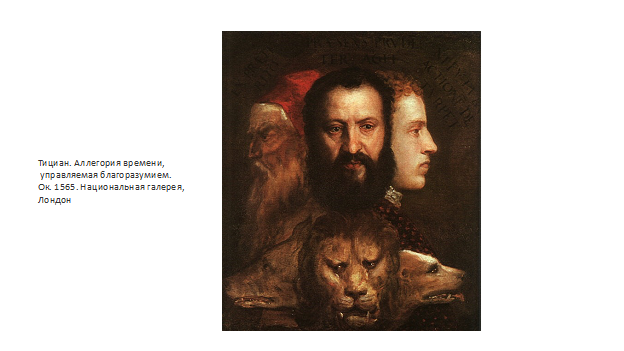

Воле-проявление во всех западных культурах осмыслено различно, с глубочайшей древности, но везде, где бы оно не появлялось – особенно в ренессансные периоды – оно поражает феноменальным всплеском страсти к свободе, бурным и парадоксальным изъявлением чувств и состояния умов, появлением титанов и мировых шедевров– особенно в логосфере, сфере идей и мировоззрений и искусстве изображения. Где одним из признанных и предпочитаемых идеалов воли в период Высокого Возрождения было признано благоразумие (Тициан, Аллегория времени, Ботичелли, Аллегория силы).

Провозглашенный на Западе ренессансный поворот к античной «осевой» формуле «человека как мерила всех вещей» и наставления Тициана — «Ex praeterito praesens predenter agit, ni futurum actione deturpet» («Опираясь на прошлое, настоящее поступает благоразумно, чтобы не навредить будущему») –в надписи на его картине, взывающей к здравому смыслу — просуществовали в фокусе притяжения культуры, однако, недолго. Западный гуманный антропоцентризм стремительно столкнулся с характерным отчуждением человека от самого себя, с доминантой свободы предприимчивости, обернувшейся кабалой рынка и убийственного соперничества ради жажды прибыли и обладания.

Провозглашенные идеалы свободы, равенства и братства – на заре промышленной эры – вскоре обернулись невиданным разрастанием «образа врага», апокалипсисом двух мировых войн и глубочайшим расколом во всех общественных отношениях, всего мирового порядка, всей полноты культуры, достигнув апогея вырождения уже в 21 в. Провозглашенные западные идеалы справедливого общественного устройства обернулись банальной утопией нового рабства, попрания всех собственных же идеалов нравственности и морали, подменой всех возможных устоев честности, порядочности, доверия и благополучия, вплоть до разрастания лжи и самообмана до гомерических размеров, а вслед за этим срыв в откровенную тоталитарность с угрозой 3ей мировой войны.

Этот множественный парадокс истощил и обескровил всю толщу Большой западной традиции поисков гармонии воли и ее свободы, которая столетиями благополучно существовала и самообновлялась во множестве внутренних противоречий и ментальных битв в могучей, кормящей стихии идейного лона либерализма, начавшись с «осевого времени» – Сократ, Аристотель, Платон, стоики, Августин, Аквинат, Эразм Роттердамский, Лютер, Кальвин, Гоббс, Локк, Лейбниц, Руссо, Декарт, Спиноза, Кант, Фихте, Гегель, Ницше, Шопенгауэр, Хайдеггер, Сартр, Бодрийяр, Камю, Делез, Фуко, Эко. Ее надлом, а затем и растянувшаяся на десятилетия 20-21 в.в. агония произошла из-за неспособности самого либерального ума освоить и осмыслить размах глобальности, целостности и роста множественности — трансцендентности (по Айзенштадту) - связанный с бурно протекавшими и текущими сейчас, сразу несколькими, резко «сжатыми» во времени промышленными, информационными и антропологическими революциями.

Неспособность либеральной мысли к осмыслению появления фактически Сверхнового времени, эпохи Антропоцена и единства антропного разнообразия вызвало ответный, гигантский размах западного мессианства и неоколониализма, новый размах искаженного, тоталитарного варианта глобализма, в котором идея свободы воли человека окончательно стала «негативной» и выродилась в симулякр либертарианства. Для Запада смерть либеральной идеи – это фатум, сдвигающий всю его историю в ту область, где действуют силы и идеалы неподвластной для него стихии судьбы и пустоты Большого антропного перехода, Божественной воли и Провидения. Где неизбежно придется опираться на те устои, идеи, мировоззрения, стратегия и действия, которые способны найти правильный и точный ответ на эти исторические вызовы, недоступные для их осознания западными элитами.

Китай: мудрость воли

Воля в традиционной китайской культуре

В плотно сплетенной правополушарной, образной китайской культуре, имеющей много-тысячелетнюю историю, мы не найдем сколько-нибудь определенного понимания воли, столкнувшись со множественными его оттенками и атрибутами в разных китайских течениях, культурных и религиозных школах и направлениях. У всех этих течений, есть, однако, общее суждение относительно источника воли – это прежде всего Воля Неба (тянь), 天 — верховное божество, высшая сила;

высшее природное начало, член Великой Триады «Небо-Земля-Человек»;

природное начало в человеке. Фактически это — этический и природный закон, который в династийную эпоху обрел устойчивый образ — Прообраз Неба – как свода, укрывающего всю тьму вещей. «Тянь»– это пантеистическое («Бог-во-всем») понятие, высшая мироустроительная сила, благодаря которой сменяются времена года, день и ночь, отличное от панентеистических («всё в Боге») представлений авраамитических культур.

Китайская культура — это строго упорядоченный смысловой лабиринт, где в центре располагается синкретически устроенный управляющий узел из синтеза следующих образов-понятий – путь, судьба, ритуал, Воля Неба, недеяние и пр. Важное уточнение, имеющее влияние на весь спектр китайской культуры, связано с тем, что «воля» (мин) 命 — мандат, приказ, директива, провидение, рок, судьба, книга судеб, долголетие – трактуется в конфуцианстве как повеление, долг перед предками, а также как образ, близкий к значению в левовополушарных, алфавитных культурах, и русской культуре, в том числе, к смыслу и значению понятия «судьба», «участь».

Близость восприятия воли к восприятию судьбы, а в даосских представлениях и близость к законам природы и Великого предела, предначертанного жизненного Пути, сразу снимает постановку проблемы о свободе воли человека. В то же время, даосские представления – Чжуан цзы – открывают путь к основам «совершенного человека» с его внутренней свободой познания своего Пути, включая его спонтанные действия и отстраненность от моральных уз и обязательств. Буддийская трактовка воли еще более радикальна, она предполагает созерцательное отстранение от реальности и слияние с Высшими силами, обеспечивающими в случае отказа от собственной самодостаточности, «растворенное» обретение себя и через это получение опыта новых степеней свободы воли. Эти сюжеты и образы отражены в искусстве различных школ китайской традиционной живописи, особенно в переходную эпоху китайского возрожденческого цикла и династийной эпохи Сун (960-1279).

Китайская Срединность

Много-тысячелетняя китайская культура, особенно начиная с «осевой» эпохи, выработала особый «срединный» идеал собственного цивилизационного «дыхания», колебательного цикличного ритма, где постоянно идет возобновление «срединного» идеала не собственно воли, но ее социальной оболочки, социального порядка, поддерживающего незыблемость нравственно-регулятивных устоев, своеобразного «социального благородства» на твердой основе приоритета практического упорного труда как воплощения Дао (Пути). Десакрализованная и социоцентричная китайская культура удерживает таким образом «срединную» устойчивость, возобновляя культ мудрости и легендарных мудрецов – Конфуция, Лао-цзы, Чжуан-цзы, вообще дидактическую норму Учителей – (лао-ши) — старших и мудрых, и стремящихся к этому идеалу элит умных и порядочных. «Воля» (мин) – как мандат Неба, конфуцианская добродетель, сохраняет свою ценность, соединяя природное равенство и выдвижение достойных, поддерживая ритуал и консервативный церемониал, культивирующий пиетет перед древностью.

Китайская культура социоцентрична и поддерживает волю как тягу к самосовершенствованию, следованию древнему принципу «совершенного» («совершенно-мудрого», благородного) человека, и непреложному закону долга перед семьей и предками, а также принципов разумного поведения и рационального мышления. В современном Китае свобода воли воспринимается как определенный общественный порядок проявления своего мнения и своего действия, в рамках социального рейтинга и тех социальных ценностей, которые предпочитаемы сегодня – достаток, зажиточность, упорный труд во благо китайской мечте о возрождении.

Русская воля и ее архетипы

В отечественной истории есть целый ряд ключевых переходных периодов, оказавших сильное влияние на формирование стержня русского самосознания, в том числе и потому, что канва русской культуры была тесно связана с дискретной историей русского государства и пережила несколько разрывов и переходных периодов в самой культуре, начиная с русского светского (новгородский период) и духовного Возрождения (12-16 в.в). Осмысление русской воли было у славянофилов, у Бердяева, Ильина, Федотова, в традиции Всеединства, у софиологов и в течение всего 20 века, когда Россия-СССР показала всю мощь своей совокупной воли в ходе строительства советского государства и героической защите его завоеваний в самой кровопролитной 2ой мировой войны. Где именно воля была выделена как важнейшее нравственное и судьбо-определяющее начало, проявленное прежде всего в героической, подвижнической воле русских святых, воле как подвиге самопожертвования русских ради Родины, Отечества и веры, особенно на поле боя, как широте русской души (разгуляться на воле), воле как стремлении к соборности и земному братству и воле как крепости и несгибаемости духа, в том числе, в русской православной аскезе как смиренной воле постижения Божественной воли.

Героическая воля-победительница

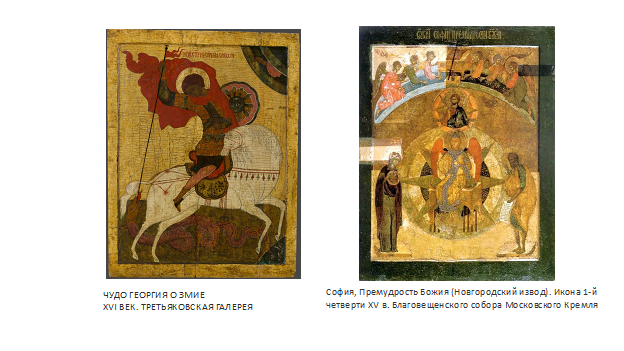

Русское возрожденческое искусство обращалось к сходным героическим сюжетам в классическом апокалиптическом образе Архангела Михаила, поражающего дракона. В русской иконописи 15-16 в.в. в этот ряд входит миф о мученике св. Георгии Победоносце, поражающим змия как древнего символа злобы и алчности. Культ Георгия Победоносца был одним из первых на Руси, как символа добра и правды, он канонизирован уже с 11 в., а впоследствии вошел в начертание герба российского государства. Уже в 14 в. образ Георгия Победоносца стал народной легендой и народным героическим символом, а сегодня его воплощение – георгиевская лента — это всенародно признанный важнейший символ русской Победы – и над фашизмом, и над современными захватчиками русской земли.

Русская воля-устроительница

Образ Софии, премудрости Божией, был также одним и из самых устойчивых и самых ранних символов устройства Русского мира, уже со времени пятинной Новогородской республики (1136-1478 г.г.), и распространения византийского софиевского, мудрого начала в первых православных храмах – в Киеве, Новогороде и Полоцке. София в период русского модерна была осмыслена в традиции Всеединства и мировоззрении русских софиологов как прообраз единства разнообразия в России. Софиологи опирались на эту древнюю русскую объединительную традицию, пытаясь найти русской идеал воли-устроительницы, чтобы примирить и сберечь родную мать-землю и установить принцип софийной мудрости как единства божественной и земной воли, противопоставляя этот идеал западному гномическому принципу безудержной, эгоистической свободы воли и эгоистического разума.

Архетипическое противопоставление идеалов воли отмечено в русской культуре и в древнем противостоянии общинно-вечевой, земской новгородской воли с имперским волевым началом, воплотившемся в эсхатологической формуле Филофея 15 в. — Москва-Третий Рим. Которая выдвинула обоснование полной независимости России после неизбежного падения Рима и разрушения кафоличности западной церкви и кафоличности Константинополя, находившегося в 15 веке накануне падения, и обретение тем самым особой исторической судьбы и ответственности России как оплота последнего «христианского царства». Уже в 19 в. это стало обоснованием нового положения Российской империи и – по мысли Бердяева – мессианского православного проекта как действительно воплощения воли русской всемирности, которую еще предстоит осмыслить и воплотить, особенно сейчас, когда пророчество Филофея стало осуществляться уже в начале 21 века, на наших глазах.