Главное чудо — то, что мы живём.

С.П. Капица

Число людей на планете, в регионе, в стране — важный интегральный показатель. Как говорил выдающийся историк XX века Фернан Бродель: «Бесспорно, начинать следует с людей. А затем придёт время поговорить о вещах». Демография — большая развитая наука с огромными базами данных, гораздо более объективными, чем в экономике, со многими подходами, с уравнениями и теоремами. Как рассказать об этом, выделив то, что важно здесь и сейчас?

Попробуем сделать так, как поступают в прикладной математике, когда разделяют переменные, относящиеся к различным масштабам. Выделим проблемы, касающиеся всего человечества, затем — динамики цивилизационного развития и, наконец, реалии, относящиеся к демографической стратегии и политике современной России. Кроме того, будем строить изложение, формулируя короткие тезисы, помогающие воспринимать большой и разнообразный материал.

Глобальность и глобализация

Пессимизм разума и оптимизм воли.

А. Грамши

Чем наш вид отличается от других, обитающих на планете? Законом роста численности людей на планете. Британский священник и учёный, демограф и экономист Томас Мальтус (1760–1834) считал, что при наличии достаточного количества ресурсов численность людей на планете растёт в геометрической прогрессии. Последнее означает, что она увеличивается в одинаковое число раз за одинаковые промежутки времени. Вместе с тем объём продовольствия растёт в арифметической прогрессии — на одинаковую величину за одинаковые промежутки времени. Растущая геометрическая прогрессия, с некоторого момента, начинает превосходить арифметическую, что, по мнению Мальтуса, должно приводить к снижению благосостояния и массовому голоду. Он считал, что увеличение доходов бедных подстегнёт размножение низших классов и усилит «борьбу за существование», что увеличение численности населения нежелательно.

Статистические данные, системный анализ, данные палеодемографов (науки, рассматривающей, сколько людей жило в разных местах в разные эпохи) показывают, что Мальтус был неправ. Численность человечества росла гораздо быстрее, по так называемому гиперболическому закону, по оценкам С.П. Капицы, более 200 тысяч лет. Этот закон удивителен — при t ≈ 2025 год, если бы он продолжал действовать, нас стало бы бесконечно много.

Численность других видов — от амёб до слонов — при избытке ресурсов действительно растёт в геометрической прогрессии. Наш сверхбыстрый рост привёл к тому, что мы стали абсолютными хищниками на планете. Численность нашего самого близкого родственника — шимпанзе — в 10 тысяч раз меньше, чем наша.

Что явилось причиной нашего стратегического преимущества в ходе эволюции? Самоорганизация. Это способность согласованно, скоординированно действовать без указаний извне. Наш вид, в отличие от других, научился передавать знания, информацию о жизнесберегающих технологиях в пространстве (из региона в регион) и во времени (от поколения к поколению). Язык многократно увеличил наши возможности для самоорганизации. Выдающийся просветитель России Сергей Петрович Капица, 95‑летие со дня рождения которого мы отметили в 2023 году, считал, что именно информационное взаимодействие, самоорганизация позволили создать нам технологии. Специалисты по теории самоорганизации, или синергетике (название происходит от греческих слов «совместное действие»), всегда думали так же. Можно вспомнить формулировку польского фантаста и философа Станислава Лема: «…технологии, то есть обусловленные состоянием знаний и общественной эффективностью способы достижения целей, поставленных обществом, в том числе и таких, которые никто, приступая к делу, не имел в виду… Всякая технология, в сущности, просто продолжает естественное, врождённое стремление всего живого господствовать над окружающей средой или хотя бы не подчиняться ей в борьбе за существование»[1].

Несмотря на пропасть между двумя культурами — естественнонаучной и гуманитарной, — о которой писал британский физик и писатель Чарльз Сноу, гуманитарии сейчас тоже осознают ключевое значение самоорганизации. «Решающую роль в завоевании нами мира сыграла наша способность объединять в сообщества массы людей. Современное человечество правит планетой не потому, что отдельно взятый человек более умный или более умелый, чем отдельно взятый шимпанзе или волк, а потому, что Homo Sapiens — единственный на Земле вид, способный гибко взаимодействовать в многочисленных группах», — пишет автор недавнего бестселлера Ю.Н. Харари[2].

Существует ли человечество как единое целое? Безусловно, существует. Происходящее развитие глобально, оно касается всех людей на планете. Мы имеем дело с технологической глобализацией. В её основе общие технологии, знания, представления о мире. Мы используем одни и те же производственные, управленческие, военные технологии. Результаты развития медицины в мире привели к схожим результатам в разных странах — средняя продолжительность жизни даже в странах периферии удвоилась. Мечта Фауста о второй молодости оказалась исполнена.

У медали глобализации есть и другая сторона. Известна китайская легенда о восьми мудрецах, которые решили вместе попить вина. Каждый из них должен был принести своё вино и вылить в общий чан. Один мудрец подумал, что вино принесут другие, и наполнил свой сосуд водой. Остальные рассудили так же, поэтому и пили весь вечер воду. Схожим образом дело обстоит с загрязнением окружающей среды. Например, Большое тихоокеанское мусорное пятно (или Восточный мусорный континент) имеет площадь около 1,5 млн км2 (от 0,41% до 0,81% общей площади Тихого океана). По оценкам, на этом участке находится более 100 миллионов тонн мусора, 80% происходит из наземных источников, 20% выбрасывается с палуб кораблей. С 1980‑х годов ясен масштаб и острота глобальных проблем — совокупности социально-природных проблем, имеющих планетарный характер и затрагивающих интересы всех народов. К сожалению, уровень самоорганизации мирового сообщества пока не таков, чтобы всерьёз взяться за их решение.

В «Докладе о глобальных рисках», опубликованном экспертами форума в Давосе в 2021 году, среди наиболее опасных и вероятных глобальных рисков фигурируют с большим отрывом от остальных два — инфекционные заболевания и провал мер по смягчению климатических изменений.

В процессе глобализации возникли средства транспорта, сделавшие наш мир совсем небольшим, и лекарства одних и тех же фирм, которые мы пьём. Поэтому вместо болезней, которые не вышли бы из конкретной, не часто посещаемой местности, в нынешней реальности нам приходится с одним и тем же вирусом бороться всем миром.

В 2020 году генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш сделал заявление о четырёх наиболее серьёзных проблемах, угрожающих миру:

«Наш мир приближается к точке невозврата. Я вижу четырёх «всадников» — четыре надвигающиеся угрозы, которые представляют опасность для прогресса и всего потенциала XXI века… Первый всадник предстаёт в обличье высочайшей геополитической напряжённости». Кроме того, имеет место «экзистенциальный климатический кризис»: «Рост [средней мировой] температуры продолжает бить рекорды. Миллионам видов живых существ в ближайшее время будет угрожать вымирание… Наша планета горит». И это не всё: «Третий всадник — это глубокое и растущее глобальное недоверие… Как продемонстрировали буквально накануне наши собственные доклады, два человека из трёх живут в странах, где выросло неравенство. Снижается доверие к политическим институтам… Технологический прогресс идёт быстрее, чем наши способности ему соответствовать — или даже его осознавать… Несмотря на огромные блага, которые несут новые технологии, происходит злоупотребление ими для совершения преступлений, разжигания ненависти, распространения недостоверной информации, угнетения и эксплуатации людей, а также нарушения частной жизни»[3].

На эти общие угрозы Россия, как и любая другая страна, ищет свой ответ. Кризис ООН показывает, что совместных действий, позволяющих защитить наш мир, нынешние и будущие поколения, пока не получается…

Ещё одним свидетельством единства мира является простота и конструктивность глобальной демографии — научного направления, основы которого были заложены С.П. Капицей. Классические модели демографии, рассматривающие динамику населения различных стран или регионов, влияние на неё множества различных факторов достаточно сложны. Сергей Петрович предложил рассматривать зависимость численности населения всей Земли на больших характерных временах. И частички пазла сложились — наблюдение описывает одно уравнение для одной, самой главной переменной — численности населения Земли. Такой подход к описанию динамики населения С.П. Капица назвал демографическим императивом[4].

Сергей Петрович много раз докладывал свою глобальную демографическую теорию на многих семинарах и конференциях и у естественников, и у гуманитариев, но не встречал понимания и поддержки. Впервые она была понята и принята на семинаре Сергея Павловича Курдюмова в Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша (ИПМ). Это естественно — в научной школе выдающегося математика, философа, специалиста по моделированию при исследовании задач теории горения и взрыва, а также физики плазмы и гидродинамики возникали уравнения, решения которых обладали такими же свойствами. Они уходили в бесконечность за конечное время, называемое временем обострения. Выяснилось, что похожая динамика имеет место для множества систем с положительной обратной связью. Конечно, до бесконечности изучаемые величины не доходят — включаются ограничивающие факторы. Однако стремительный рост такие модели описывают прекрасно.

В таком режиме «бури и натиска» человечество и жило сотни веков, становясь многочисленнее, умнее, расширяя своё информационное пространство. Однако на наших глазах реальность становится иной.

Как меняется население мира в настоящее время? Скорость роста населения мира очень быстро, на времени жизни одного поколения, снижается. Происходит глобальный демографический переход (график 1). Историки будущего, вероятно, будут трактовать наше время не как эпоху атома или космоса, а как время глобального демографического перехода — перехода человечества к другому образу жизни.

Можно сравнить происходящее с неолитической революцией, в ходе которой разразился жесточайший кризис, в результате чего значительная часть населения мира погибла. Однако оставшиеся сумели найти технологии, открывающие пути в будущее, — перейти от охоты и собирательства к возделыванию зерновых культур и одомашниванию животных.

Этот переход отражает изменение отношения людей к деторождению. Прежде — большая смертность и большая рождаемость. У Иоганна Себастьяна Баха было 20 детей, у великого математика Леонарда Эйлера родилось 13 детей, у Софьи Андреевны Толстой тоже родилось 13 детей; и этот список можно продолжать и продолжать. Чтобы было кому ухаживать за стариками и рожать следующее поколение, пройдя через все жизненные невзгоды, надо было иметь много детей. Однако ситуация изменилась. Важнейшими технологиями XX века, позволившими многократно сократить детскую смертность, стали антибиотики и методы родовспоможения. Кроме того, множество забот по уходу за пожилыми людьми взяли на себя государственные структуры. Не стоит забывать и про пенсии. Поэтому многие, среди прочего заботясь о своей карьере, решили следовать принципу «лучше меньше, да лучше», вкладывая усилия в воспитание и образование небольшого количества родившихся детей.

Все построенные модели отлично описывают гиперболический рост населения Земли. Однако описание демографического перехода и его внутренние причины до сих пор обсуждаются исследователями.

В соответствии с демографическим императивом существенна только одна переменная — численность населения. Причина перехода состоит в том, что объём информации, с которым имеет дело человечество, стремительно растёт, но эффективность её использования падает. Она не преображается в жизнесберегающие технологии. Именно совершенство последних позволяло нам много веков стремительно развиваться. Вывод — надо развивать систему образования, чтобы она соответствовала новым вызовам. Следует наводить порядок в информационном пространстве.

Альтернатива была предложена сотрудником ИПМ А.В. Подлазовым. Она связана с технологическим императивом. Ключевых переменных в этой модели две — численность населения и уровень технологий. Причина перехода в этой логике в том, что технологии, связанные с жизнесбережением, вышли на уровень насыщения. Не удаётся ещё больше снизить детскую смертность или увеличить среднюю продолжительность жизни, например, до 120 лет. При этом люди в трудоспособном возрасте заняты — их примерно столько, сколько нужно для поддержания и развития промышленности, сельского хозяйства, системы управления, воплощения других технологий, поддерживающих человечество.

С позиций этой модели дальнейшее совершенствование технологий и сферы производства сделает «лишним» значительную часть человечества, и численность людей на планете будет уменьшаться. Созданная экономика позволяет прокормить всех, но чем занять человека, которому не надо работать, — вопрос вопросов XXI века.

Острота этого вопроса растёт по мере развития компьютерной реальности. В мире сейчас работают более 6,2 млрд компьютеров, и значительную часть своей жизни «средний человек» проводит за терминалом компьютера или у своего мобильного телефона.

В настоящее время в теории и практике искусственного интеллекта произошла революция — создаваемые сейчас нейронные сети умеют учить друг друга и добиваются результатов в решении задач, считавшихся творческими, превосходят возможности человека. Это очевидная основа для того, чтобы заменить людей на многих рабочих местах.

Один из ведущих специалистов в области искусственного интеллекта Кай-фу Ли предсказывает, что через 10–15 лет у половины работающих в настоящее время в США уже не будет того дела, которым они занимаются сейчас. Росту численности человечества это явно не пойдёт на пользу.

Третий подход связан с так называемым культурным императивом и моделью, предложенной А.С. Малковым, А.В. Коротаевым и Д.А. Халтуриной. В этой модели к населению и экономике добавляется переменная, характеризующая культуру. Эту величину измеряли по доле грамотных людей в обществе. Это ограничивает область применения модели — много веков назад грамотных не было, а сейчас таковыми являются все. В этой модели рассматривается отрицательная обратная связь — чем выше уровень образования женщин, тем меньше они рожают. Но говоря о деталях модели, я всегда имел в виду критический случай. Представим себе, что женщины неграмотны и не избалованы культурой (три немецкие «к»: Kinder, Küche, Kirche — дети, кухня, церковь). Тогда, судя по модели, численность человечества вновь будет стремительно увеличиваться… Большие сомнения вызывает у меня этот вывод.

Демографический переход можно сравнить со зрелостью взрослого человека. Ребенок думает, что ему всё по плечу, что и он сам, и родители будут жить вечно: «Пусть всегда будет мама! Пусть всегда буду я!» Взрослый человек понимает пределы своих возможностей и примерные рамки, в которых будет проходить его жизнь.

Уже на этом уровне мы видим серьёзную опасность и для «богатого Севера», и для мира России. Демографический переход в разное время и с разной интенсивностью происходит в разных странах. В Западной Европе он далеко позади, а население многих африканских стран продолжает стремительно расти. Возникает «демографическая неустойчивость» — прирост населения развивающихся стран «бедного Юга» будет многократно превышать прирост населения «богатого Севера». Добавим к этому высокую вероятность глобальных климатических изменений, которые могут сделать огромные районы на Юге непригодными для жилья…

И вариантов тут немного. Первый — силовой, военный. Вспомним, как Европа «привечала» ещё пару лет назад беженцев с Ближнего Востока. Когда речь будет идти о миллионах вооружённых мигрантов, то ни полицейские, ни военные технологии не сработают, да и в самой Европе их не поддержат. Здесь можно вспомнить роман-антиутопию Елены Чудиновой «Мечеть Парижской Богоматери» (2003), в котором рассматривается Европа, полностью потерявшая культуру и традиции, и Франция 2048 года, оказавшаяся под гнетом исламистов.

И строки блоковских «скифов» вполне могут оказаться страшным пророчеством.

Идите все, идите на Урал!

Мы очищаем место бою

Стальных машин,

где дышит интеграл,

С монгольской дикою ордою!

Только в этом случае обе стороны будут с ядерным оружием, ракетами, беспилотниками…

Другой вариант, желательный, хотя сейчас кажущийся маловероятным, — формирование нового уровня самоорганизации с отказом от силовых инструментов, с принятием и соблюдением новых правил игры, позволяющих сохранить человечество.

По сути, нынешнюю точку бифуркации описал Иван Ефремов в романе «Час Быка», в котором описана встреча обитателей «планеты страданий» — Торманса с экипажем звездолёта «Великого Кольца». После кризиса на Земле предки обитателей Торманса пошли по одной траектории, а цивилизации, объединившиеся в Великое Кольцо, — по другой. В этом же романе определяется «порог Синед Роба»: «ни одно низкое по морально-этическому уровню общество не может выйти в межзвёздный космос… никакое другое общество, кроме коммунистического, не может объединить всю планету и сбалансировать человеческие отношения. Поэтому для меня вопрос стоит так: либо будет всепланетное коммунистическое общество, либо вообще не будет никакого, а будет пыль и песок на мёртвой планете».

Как изменятся смыслы и ценности общества в контексте происходящих перемен? Кроме стремительного роста численности населения менялись императивы развития. Эпохи перемен сменялись длительными периодами эволюционного развития. При этом принципиальное значение имеют технологии. Приведём здесь рассуждения С.Ю. Малкова. Индикатором этой динамики является процесс урбанизации, поскольку города всегда были центрами передовых для своего времени технологий: быстрое изменение численности городского населения отражает резкие технологические и социальные изменения в обществе.

Первая эпоха перемен («городская революция») связана с распространением бронзовых орудий, с появлением ремёсел, гончарных изделий, повозок на колёсах.

Вторая эпоха перемен связана с распространением железных орудий, давших резкий толчок в развитии земледелия, военного и стратегического дела, наземного и водного транспорта.

Третья эпоха перемен (современная) явилась следствием промышленной революции, в результате которой ручной труд стал заменяться машинным на основе использования научно-технических достижений[5].

В эпоху перемен материальное преобладает над духовным, во главу угла ставится конкуренция. Преимущество даёт быстрое развитие, слом существующих границ в разных сферах, формирование новой реальности. Однако затем это время проходит, технологический оптимизм сменяется гуманитарным пессимизмом, центром внимания становится не материальный мир, а человек. В этой стадии и решается, каким будет человек нового мира. При этом существенно меняется и тип социальной организации.

Мы имеем дело с качественным переходом. Даниэль Дефо в 1719 году опубликовал роман «Робинзон Крузо» о путешественнике, попавшем на необитаемый остров, на котором он провел 28 лет и за это время воплотил на практике все ключевые технологии своего времени. Ныне ситуация кардинально изменилась — мы не в состоянии «повторить» даже небольшую часть технологического пространства. Это не под силу даже большим странам, которые не могут организовать у себя производство современной электроники, лекарств, машин и самолётов. Мы в гораздо большей степени связаны с технологическим пространством, чем раньше. Его деградация может отбросить человечество и отдельные регионы далеко назад…

По сути, сейчас решается ключевой вопрос выбора между альтернативами: «Будущее принадлежит немногим» или «Будущее принадлежит всем», нас будут контролировать машины или мы будем управлять ими, решая свои задачи[6].

В первом случае мир будет принадлежать одному проценту (богатейших людей), остальные же будут играть роль управляемых кукол в театре Карабаса-Барабаса. Именно по этому пути и направляют мир хозяева Давосского экономического форума, предусматривающие тотальный контроль за населением.

По мнению его руководителя Клауса Шваба, сейчас происходит «четвёртая промышленная революция»: «Она началась на рубеже нового тысячелетия и опирается на цифровую революцию. Её основные черты — это «вездесущий» и мобильный интернет, миниатюрные производственные устройства (которые постоянно дешевеют), искусственный интеллект и обучающиеся машины». При этом среди вех, которые мир должен пройти к 2025 году, фигурируют: «10% людей носит одежду, подключённую к сети Интернет; 90% людей имеют возможность неограниченного и бесплатного (поддерживаемого рекламой) хранения данных; 1 триллион датчиков, подключённых к сети Интернет; первый имеющийся в продаже имплантируемый мобильный телефон»[7].

Иными словами, это означает лишение личного пространства подавляющего большинства людей. При этом возникает возможность «социального рейтингования», находящегося над законом. Системы, использующие искусственный интеллект (ИИ), анализируя слова, письма, встречи, передвижения людей, будут решать, кого и как наказывать, а кого награждать. В значительной мере эти системы будут определять, когда людям рожать, а когда умирать.

В этом варианте реальности значительная часть людей не нужна — они потребляют невосполнимые природные ресурсы и уже не нужны ни для производственной сферы, ни для обслуживания. Возня со «свободным определением пола», с «половой толерантностью», с «ювенальной юстицией» из этого же разряда. Кроме того, людьми, следующими этим идеям, очень легко управлять.

Эти мрачные перспективы активно воплощаются в реальность. В юбилейном докладе Римского клуба Come on! приведён график, получивший название «хобот слона». На нём показано, как изменилось благосостояние людей с разным достатком за последние 30 лет (график 2).

Левая часть относится к Азии, отчасти Латинской Америке и Африке — бедные стали жить существенно лучше. «Хобот» показывает, что богатые, «один процент», стали ещё богаче. «Провалился» средний класс — учителя, врачи, инженеры, преподаватели, учёные. Логика понятна — всё, что надо, эти люди уже сделали. В дальнейшем их вполне успешно заменят компьютеры и искусственный интеллект. Это даже не Новое Средневековье, а Новое Рабовладение. При этом формируются «правила», освещающие такое положение дел. Сейчас НАТО «наказывает» Россию за то, что она не в полной мере желает исполнять эти американские правила. Вопрос лишь в том, хватит ли нашему Отечеству сил, чтобы отстоять свой выбор.

Альтернативный подход ставит во главу угла человека и традиционные ценности. Очевидно, возникает место в общественном сознании для новых идеологий, соответствующих реалиям современного мира, для динамического консерватизма (менять необходимое, сохраняя главное), для религиозных воззрений.

Напряжённая борьба за определение контуров завтрашнего дня продолжается, и демографическая стратегия человечества в обозримом будущем является её отражением.

Что следовало бы делать, если бы здравый смысл взял верх? Обратим внимание, что до сих пор мы не касались проблем ресурсов. Речь шла о внутренних механизмах, определяющих демографическую динамику человечества. Однако и их нельзя сбрасывать со счёта. В 1971 г. Дж. Форрестер и в 1972 г. Д. Медоуз по заказу Римского клуба, опираясь на математические модели, дали прогнозы мировой экономики на XXI век. Возникла печальная картина. Если взаимосвязи между ведущими переменными (параметрами порядка) будут такими, как в промежутке между 1900 и 1970 годами, то мир ждет коллапс. Не следует политизировать этот вопрос — авторы исследования не интересовались тем, сколько людей может и должно жить на Земле. Работа вызвала шок — взлёт экологии, движения «зелёных», саммиты, посвящённые проблемам устойчивого развития, во многом связаны именно с этими научными исследованиями.

Модели мировой динамики начали рассматриваться в ИПМ в бытность его директором академика М.В. Келдыша. Группой исследователей под руководством профессора В.А. Егорова было показано, что коллапса можно избежать, сохранив достаточно высокий жизненный уровень для человечества. Ключ для этого — создание двух гигантских отраслей промышленности. Первая занимается переработкой и рециклингом создаваемых и уже созданных бытовых и промышленных отходов. Ни один вид не может жить в среде из собственных отходов. Вторая осуществляет рекультивацию земель, выведенных из хозяйственного оборота. Чем позже возьмёмся за эти дела, тем ниже будет уровень жизни следующих поколений. Параллельно надо искать новые источники развития и сокращать потребление невосполнимых природных богатств. Наука, инженерия и образование при этом выходят на первый план, определяя будущее человечества.

Выдающийся мыслитель и учёный В.И. Вернадский писал: «Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть ноосфера». Общая масса биосферы Земли составляет 550 Гт (550•109т), растения весят 450 Гт., животные — 2 Гт, человечество — 0,06 Гт, что сравнимо с массой всех групп термитов, но на порядок больше всех диких млекопитающих на планете. Техносфера весит 30 000 Гт (30•1012т), что эквивалентно 50 кг на квадратный метр земной поверхности. Как видим, немало. Однако человечество растёт, обустраивается, и к тому же ему нужно то, чего на Земле очень немного.

Выдающийся химик, инженер, мыслитель Д.И. Менделеев писал: «Сжигать нефть — всё равно что топить печку ассигнациями».

«Нефтегазовая пауза», позволяющая свободно распоряжаться доставшимися человечеству ресурсами, заканчивается. Миру приходится осознать предостережения Вернадского и Менделеева.

Технологический переход должен позволить делать то же самое, что у нас есть, однако гораздо дешевле, точнее и экономичнее. Роботы, компьютеры, искусственный интеллект здесь могут сыграть очень важную роль. Мы должны перейти от производства одноразовых, быстро портящихся вещей (цивилизация пластиковых стаканчиков) к выпуску отличных товаров долговременного или вечного использования. Нормой должна быть пожизненная гарантия на приобретённые вещи. Человечество не настолько богато, чтобы позволить себе дешёвые товары, которые можно использовать недолго.

Ресурсный переход. Менделеев не раз говорил, что в природе нет отбросов, отходов, а есть ресурсы, которые мы пока не научились использовать. Придётся научиться. Необходимо осуществить переход от линейной экономики к циклической, в которой ресурсы используются многократно и которая является намного более чистой, чем нынешняя. Необходимость такой «цивилизации старьёвщика» становится с каждым днём всё более острой.

Если эти два подхода удастся осуществить, то у наших потомков появится шанс и, может быть, они вспомнят нас добрым словом.

Цивилизационные императивы России

Запад есть Запад, Восток есть

Восток — им не сойтись никогда

До самых последних дней Земли,

до Страшного суда!

Р. Киплинг «Баллада о Западе и Востоке» (перевод В. Бетаки)

Цивилизации несхожи по своей истории, языку, культуре, традициям и, что самое важное, — религии… Эти различия складывались столетиями и не исчезнут в обозримом будущем. Они более фундаментальны, чем различия между политическими идеологиями и политическими режимами.

С. Хантингтон

Мы живём в удивительное время. В эпоху перемен, связанную с промышленной революцией, думалось, что существуют единые для всех народов рецепты, определяющие путь в будущее и показывающие, как надо жить. Под идеологией будем понимать синтез долговременного научного прогноза и образа желаемого будущего. Тем более идеологии, казалось, должны заменить собой религии, выступающие как механизм рефлексии и социальный стабилизатор.

Однако сейчас, в точке бифуркации, когда меняется тип упорядоченности и формируется новая мир-система, всё оказалось гораздо сложнее.

Существенными оказались другие социальные измерения. Одним из них является этническое. Это осознавали Гегель, Шпенглер, Данилевский, Тойнби, Бродель, Гумилёв. Это измерение самым тесным образом связано с демографией, с вопросом, зачем жить и зачем заводить детей. Кроме того, жизнь этноса может занимать больше тысячелетия. Его реалии — «медленные» переменные, на которые временами накладывается «быстрая» политическая рябь.

Какова судьба нашего этноса? В этом контексте важна и интересна логика и рассуждения выдающегося этнографа, историка, мыслителя Л.Н. Гумилёва: «Этносы, существующие в пространстве и времени, и есть действующие лица в театре истории. В дальнейшем, говоря об этносе, мы будем иметь в виду коллектив людей, который противопоставляет себя всем другим таким же коллективам, исходя не из сознательного расчёта, а из чувства комплементарности — подсознательного ощущения взаимной симпатии и общности людей, определяющего противопоставление «мы — они» и деление на «своих» и «чужих»[8]. В этносе можно выделить пассионариев, готовых пожертвовать своим благополучием или даже жизнью для воплощения своих замыслов или мечты. Кроме них есть гармоники, сочетающие в своих стремлениях общественное и личное. Есть и субпассионарии, которые и своего не упустят, и чужое постараются прихватить

По ходу развития этноса доля этих категорий меняется. Так же, как человек, этносы рождаются, растут, стареют и умирают. То, что хорошо для этноса в одном «возрасте», неприемлемо для него в другом.

Этнос несёт в себе ценную информацию — знания, умения, стратегии, которые помогли ему развиваться и занять освоенную им экологическую нишу. Это культура, язык, мировоззрение, вера. Эти переменные определяют политический менталитет, логику политиков, руководящих в разных странах.

Даже если существенная часть страны атеисты, важна вера, которую исповедовал в течение веков этнос, она во многом определяет инварианты общественного сознания. «Вера как априорная форма познания и понимания материальной и метафизической реальности всегда была и будет одной из самых глубинных основ менталитета. Для русского менталитета это, возможно, характерно в большей степени. Вера проявляется в базовых структурно-инвариантных ценностях нашей национальной истории и культуры как преемницы русской и советской культур. Этими ценностями являются правда — как синтез истины и справедливости, соборность — как гармония свободы и единства, спасение — как примирение уникальности и всемирности», — пишет российский политолог Н.М. Ракитянский[9].

Наш этнос тяжело болен. Коммунистические идеалы, которые определяли развитие нашей страны и в большой степени мировую историю XX века, оказались дискредитированы. Достаточно вспомнить, что численность КПСС в 1990 году составляла 18 миллионов, а в КПРФ в 2023 году входит 160 тыс. Какой же была партия в поздние советские времена и какие убеждения были у её членов… Кроме того, более 30 лет осуществлялась операция по замене смыслов и ценностей мира России на смыслы и ценности этноса Западной Европы.

Это разрушительный опыт, потому что европейский этнос на 500 лет старше, и его императивы жизни иные. Россия живёт в инерционной фазе со стремлением к благоустройству без риска для жизни, а Европа в фазе обскурации, в которой нормой является жизнь тихого обывателя, адаптированного к биоценозу ареала. Разницу между фазами Гумилёв поясняет так: «Этнос начинает жить «по инерции» благодаря приобретённым ценностям. Эту фазу мы назовем инерционной. Вновь идёт взаимное подчинение людей друг другу, происходит образование больших государств, создание и накопление материальных благ.

Постепенно пассионарность иссякает. Когда энергии в системе становится мало, ведущее положение в обществе занимают субпассионарии — люди с пониженной пассионарностью. Они стремятся уничтожить не только беспокойных пассионариев, но и трудолюбивых, гармоничных людей. Наступает фаза обскурации, при которой процессы распада в этносоциальной системе становятся необратимыми. Везде господствуют люди вялые и эгоистичные, руководствующиеся потребительской психологией»[10].

То, что для этноса в одной фазе здорово, в другой для него же — смерть. Гумилёв комментирует это в контексте российских реформ так: «Исторический опыт показал, что пока за каждым народом сохранялось право быть самим собой, объединённая Евразия успешно сдерживала натиск и Западной Европы, и Китая, и мусульман. К сожалению, мы отказались от этой здравой и традиционной для нашей страны политики и начали руководствоваться европейскими принципами — пытались всех сделать одинаковыми. А кому хочется быть похожим на другого? Механический перенос в условия России западноевропейских традиций поведения дал мало хорошего, и это неудивительно. Ведь российский этнос возник на 500 лет позже. И мы, и западноевропейцы всегда это различие ощущали, осознавали и за «своих» друг друга не считали.

Поскольку мы на 500 лет моложе, то, как бы мы ни изучали европейский опыт, мы не сможем сейчас добиться благосостояния и нравов, характерных для Европы. Наш возраст, наш уровень пассионарности предполагает совсем иные императивы поведения…

Конечно, можно попытаться «войти в круг цивилизованных народов», то есть в чужой суперэтнос. Но, к сожалению, ничто не даётся даром. Надо осознать, что ценой интеграции России и Западной Европы в любом случае будет отказ от отечественных традиций и последующая ассимиляция»[11].

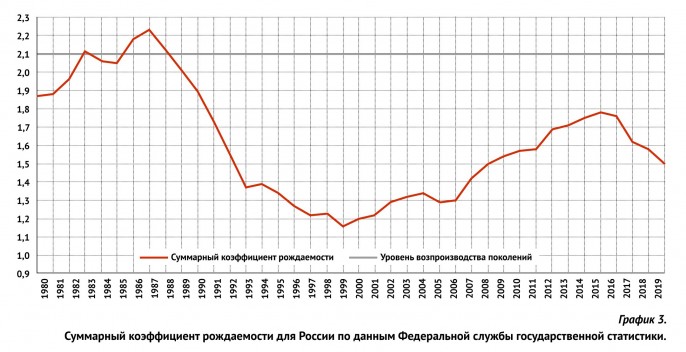

Крушение смыслов и ценностей, утрата перспектив, образа будущего сильно влияет на людей, на их решения заводить детей или отказаться от этого. Чтобы этнос воспроизводил себя, на женщину в среднем должно приходиться не менее 2,1 ребенка. За весь период с начала реформ у нас в стране суммарный коэффициент рождаемости находится ниже уровня простого воспроизводства (график 3).

В 2000 году В.В. Путин напоминал, что во время Великой Отечественной войны коэффициент составлял 1,3: «Ещё хуже было в 1990‑х годах. В 1999 году — 1,16 всего, хуже, чем во время Великой Отечественной войны, семьи с двумя детьми тогда были редкостью, а то и вовсе были вынуждены откладывать рождение ребёнка». Он поставил задачу к 2024 году довести коэффициент рождаемости до 1,7 и к середине десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. Введение федерального материнского капитала позволило несколько увеличить этот коэффициент, однако переломить ситуацию пока не удалось. В последнее десятилетие XX века в России родилось и сейчас проживает на 40% меньше людей, чем в 1980‑е годы в РСФСР. По прогнозам ООН, к 2030 году доля самой активной части граждан России (20–60 лет) едва ли будет превышать половину от общей численности населения.

Как влияет экономика и социальный строй на демографию России? Мы до сих пор не говорили об экономике, обращая внимание на социальнопсихологические факторы. Важно, что на принципиальное значение этого фактора, рассматривая обширную медицинскую статистику, обращает внимание врач И.А. Гундаров: «В 1943 г. смертность снизилась в Советском Союзе в два раза — фантастика! И продолжала оставаться низкой до конца войны. Причина — животворящий дух Победы! Сейчас в стране агрессивно-репрессивный синдром… А отчего злоба у этого великого народа? От неприятия несправедливых результатов реформ: мы этого не хотели! А отчего тоска? От непонимания, куда идти. У нас до сих пор нет представления о той модели общественного строя, что должен прийти на смену капитализму. Что на что менять! Если духовное состояние так сильно воздействует на жизнеспособность, значит, новый строй должен рождать у человека чувство «хозяина необъятной родины своей»[12].

Приведённые строки писались десять лет назад, но с тех времён ситуация не стала лучше. В юбилейном докладе Римского клуба Come on! указывается, что капитализм исчерпал возможности для дальнейшего развития, он не в состоянии справиться с глобальными проблемами, стоящими перед человечеством. Горький тридцатилетний опыт российских реформ показывает, что олигархический капитализм приводит к тому, что место России на мировых демографической, экономической, технологической, научной картах неуклонно сокращается. Видимо, олигархат и развитие России, как гений и злодейство, — две вещи несовместные. В ходе контрреволюции 1991 года к власти пришли представители теневиков, криминалитета и чиновников. Ни одна из этих социальных групп не готова к стратегическому управлению страной, к решению задач развития… Нужен «квантовый переход», который приведёт во власть других людей, обладающих необходимой подготовкой и «длинной волей».

Сейчас, во время специальной военной операции (СВО) — войны России с НАТО на территории Украины, это особенно актуально. Война приводит к необходимости сосредоточиться на главном, может «собрать» этнос. История показывает, что часто Россия выигрывает войны и проигрывает мир. Украинцы спрашивают, как они будут жить после победы России, не сведётся ли всё к замене украинских олигархов на российских. Очевидно, не за это погибли Захарченко, Моторола, Гиви, Мозговой… Дело не в пособиях, зарплатах и грантах от президента, при самых добрых намерениях, с которыми они выделяются. Необходима социальноэкономическая система, которая обеспечивает нашему этносу развитие, а не стагнацию. Нынешняя социальная структура «небожители — челядь — все прочие», в которой разорвана связь между субъектом и объектом управления, не работает. России необходима субъектность!

Обратим внимание на то, что ни по официальным каналам, ни по альтернативным не обсуждается, каким должно быть наше Отечество в 2040 или 2050 году. Авторы «стратегий», «программ», «дорожных карт», которые должны были бы определять будущее страны, как‑то в массе своей разбежались. И, наверное, это хорошо. Можно порадоваться, что в 2023 году не проводится Гайдаровский экономический форум, названный в честь человека, развалившего экономику великой страны и достойного славы Герострата. Удивительно, что на этом форуме целое десятилетие выступали первые лица страны так, как будто сокрушительного экономического развала и не было. Впрочем, Ельцин-центр и музей Солженицына стоят непоколебимо. Много мусора предстоит ещё вымести.

Мне запомнилась реплика одного из представителей Донецка, сказанная после торжественного возвращения четырёх регионов в Россию: «Я думал, что это Донбасс присоединяется к России, а выходит наоборот — это Россия должна присоединиться к Донбассу». Присоединимся?

Удивительным образом на федеральных каналах нет видео, песен, фильмов, которые снимаются на Донбассе… В чём дело? Нас уже 30 лет на телевидении потчуют имитацией западных поделок. Пора бы и перестать…Особенно в стране, которая ведёт войну с Западом…

Как влияет культура на демографию России? Рассмотрение связано с проблемой, непосредственно влияющей на демографию страны, — с культурной катастрофой России.

О месте нашей культуры в мире можно судить по числу людей, владеющих русским языком. Некоторое время назад русский язык был третьим по распространённости в мире. Сейчас картина иная — наш язык занимает 8‑е место, а среди языков, являющихся для носителей родным, — 7‑е после китайского, испанского, английского, хинди, бенгальского и португальского языков.

Французский филолог Клод Ажеж разбирался, с чем связана распространённость языка, и выделил три фактора.

1. Перспектива развития этноса, представители которого говорят на этом языке. В 1960‑х годах в СССР запустили в космос Юрия Гагарина, развивалась мировая социалистическая система, мы строили коммунизм. Что мы строим сейчас? Стоит ли представителям других стран связывать будущее своих детей с Россией? Нет ответа.